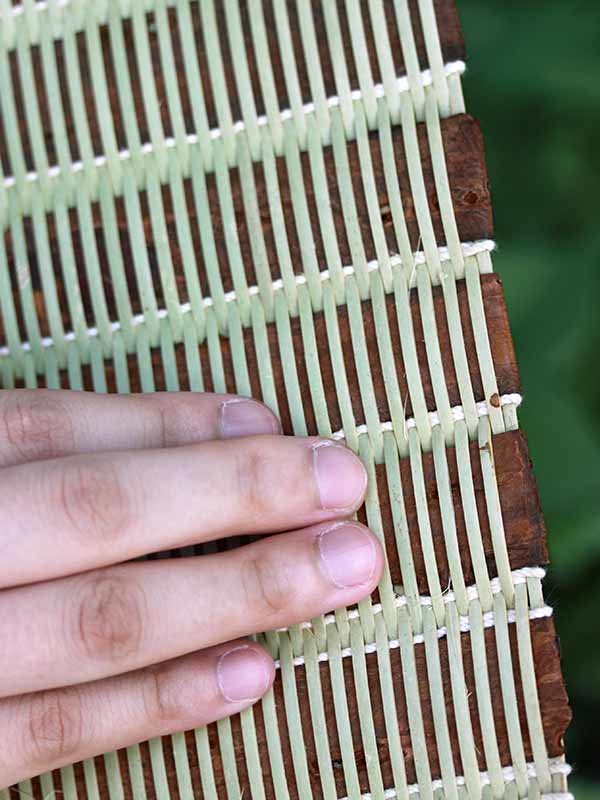

これは、初めての方などには少し分かりづらいかも知れないが、伝統的に製作されてきた箕の肩の部分である。根曲竹に籐が使われた箕で、実は製作が難しく伝承する職人もほとんどいないので、現在では全く見られなくなった竹細工のひとつだ。バランスよく編まれた形から、かなりの熟練の職人が作られたものだと分かる。土佐箕の職人は、箕だけでなく色々な竹籠や竹ざるも編んでいたけれど、この箕は専門でされていたのではないか?いや少なくとも、箕が一番得意だった職人さんだと思う。それくらい綺麗な出来栄えだ。

しかし、よくよく近づいて見て驚いた。何と縦ヒゴに使われているのは、荷造りなどに用いられているPPバンドではないか!確かに、PPバンドを使ったクラフトなどもあるようだが、この箕は職人として長い時間を経ないと習得できる技術ではない。どうして、これだけの仕事に、不釣り合いなビニール素材を使ってしまったのか不思議だ。

そこで、ここからは自分の推測だ。この伝統の箕には、元々この桜箕のように桜皮や蓬莱竹、ビワの木、カズラなど山の自然素材が使い分けられていたはずだ。それぞれ山に自生している、植物の特性を知り尽くした上で、最高の取り合わせで編まれ続けてきた逸品なのだ。

ところが、それだけに複数の天然素材を、山に分け入り集めてくるのが大変な労力となる。蓬莱竹などに伐採の時期があるように、桜皮やカズラなどにも採っていい旬というものがあるから、人の都合に合わせる訳にはいかない。良質の素材を見極める眼力も必要で、職人の高齢化と共に箕の材料が手に入らなくなってくるのだ。

実際、土佐箕の場合でも竹の他にシュロ皮を使うのだが、近所の里山に多く生えているシュロの木一本でも結構苦労があった。PPバンドの箕を編まれた方も、腕は良いものの、これら多種多様な自然素材が手元になくて(今回の場合だと桜皮)、仕方なく代用品として使ったのではないだろうか?この箕が、自分に語りかけてくるものは少なくない。

コメントする