白く美しい竹肌の弁当箱

竹の弁当箱と言えば網代編みのものが定番で、多くの方もまず最初に頭に思い浮かべるのではないでしょうか。ところが、この白竹四ツ目弁当箱も通気性がよいために、以前は結構作られることが多かった竹細工のひとつなのです。白竹は真っ青な真竹を、熱湯で油抜きして天日に晒して仕上げるから、晒竹(さらしだけ)とも呼ばれますが、白い竹肌がなんとも美しい弁当箱です。

ゆるく、ふっくらとした本体も可愛くて、長くお使いいただくうちに白竹の色合いが飴色に変わってくるので、それも楽しみです。

四ツ目編みの手触り

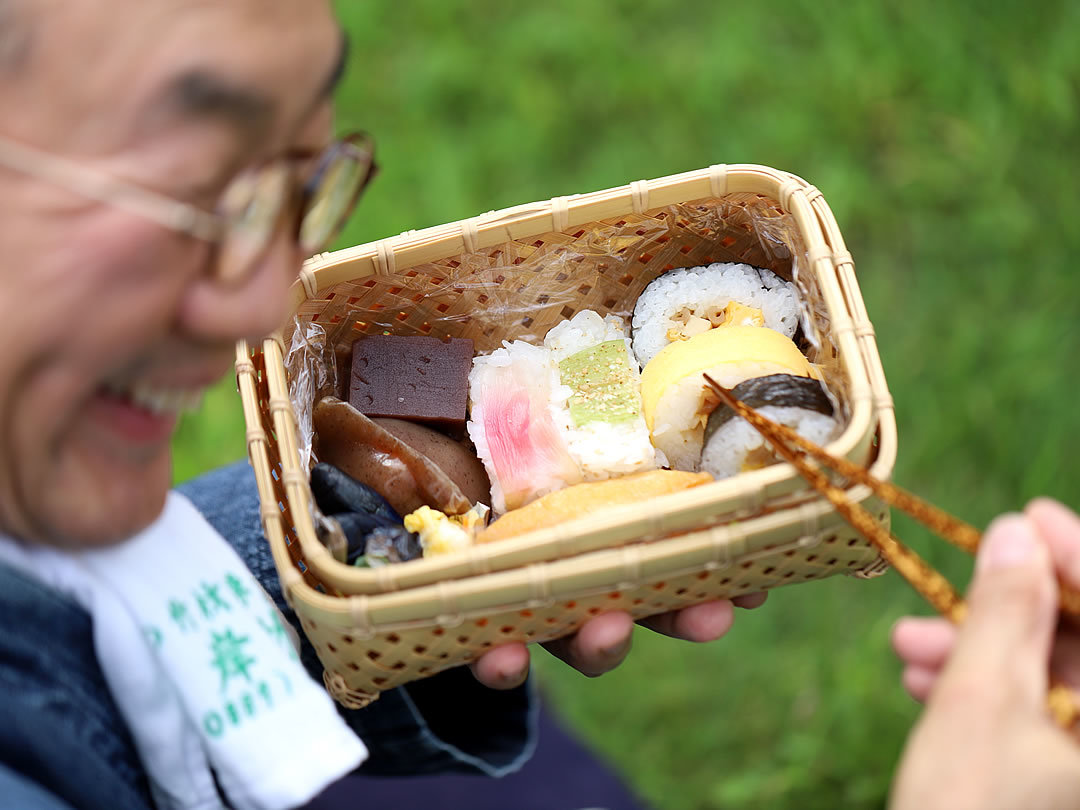

竹弁当箱は、このようにして片手に持って食べていますが、この時の手にする感触が四ツ目編みならではのヒゴ幅のせいかヒンヤリとして、ゆるいカーブの形と相まって心地よく持ちやすくなっています。

角の籐かがり

籠類はどれでも同じですが、四隅の角が一番傷みやすい部分です。竹虎では、近年竹籠の修理にも力を入れるようにしていて、全国から沢山の籠をお送りいただくのですが、やはり修理の一番多いポイントは底の四隅部分です。白竹四ツ目弁当箱は、底のみならず蓋の四隅にも、しっかりと籐かがりしているので安心してご愛用いただけます。

使い方いろいろ

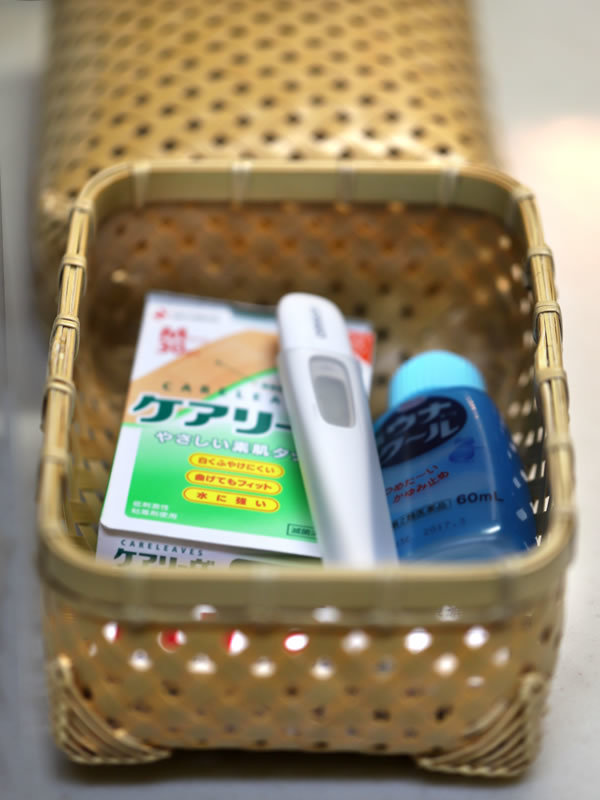

さらに、少し大きめの白竹四ツ目弁当は、ランチタイムだけでなく生活の中でも色々とお役にたてそうです。

カトラリー入れや日常のこまごました小物入れとしても、通気性の良さと洗練されたデザインで暮らしをうるおしてくれるのではないでしょうか。