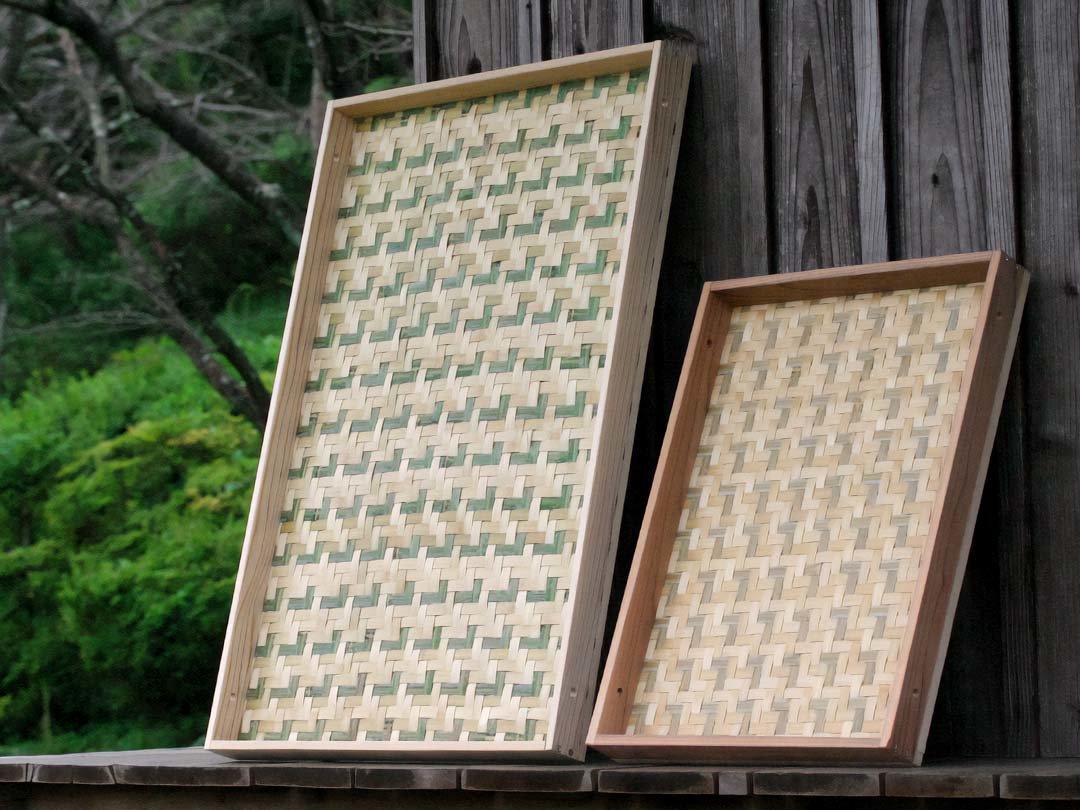

干し野菜、土用干しに使える伝統的な竹細工の魅力

エビラとは、昔から野菜を干したり、梅干しを干したりと、乾物や保存食作りに欠かせない道具として使われてきた竹製の籠のことです。この独特な形状と、竹が持つ通気性の良さが、食材を均一に乾燥させて干し野菜などを作るのに非常に適しています。竹虎のエビラは、熟練の職人が一本一本丁寧に竹ヒゴを編み上げています。使用する竹材の選定から編み方まで、すべてが日本の土地の気候と風土に合わせた知恵と技術の結晶とも言えます。ボクの生まれ育った高知では、昔からこのエビラが近くの農家さんを中心に使われてきました。自然素材である竹は、使えば使うほど色艶が増し、ボクの生活に優しく馴染んでくれるのも魅力の一つです。

エビラは、梅干しの季節には大活躍して注目されますけれど、これからの季節には干し野菜にこそ使ってほしいと思っています。今風にいうとドライベジタブルですが、野菜を天日で干すという作業は単なる乾燥ではなく、野菜の持つポテンシャルを最大限に引き出す、まさに天然の調理法です。太陽の光を浴びることで、野菜本来の旨味や甘味が凝縮されます。たとえば、切った大根を天日で干すと、独特の甘みと旨みがぐっと増します。これは、乾燥過程で細胞内の酵素が働いてデンプンが糖に変わったり、グルタミン酸などの旨み成分が濃縮されたりするためだと言います。

さらに、単に美味しくなるだけでなく、干し野菜には素晴らしい効能があります。水分が抜けることで、カルシウム、鉄分、食物繊維、ミネラルなどの栄養素が凝縮されるのです。特に、椎茸などのきのこ類は、天日で干すことによってビタミンDが増加します。これは、竹屋として自然素材の恵みを最大限に活かす、昔ながらの知恵だと感じています。現代の食卓で不足しがちな栄養素を手軽に補える、まさに一石二鳥の食材が乾燥野菜ではないでしょうか。

フードロス削減に貢献!ドライベジタブルの賢い活用術

干し野菜は、美味しくて栄養価が高いだけでなく、昨今問題になっている食品ロスの削減にも大きく貢献できそうです。皆さんの周りでも、収穫が多かったり、ついつい買いすぎてしまったりして、野菜を傷ませてしまうという話を聞くことはありませんでしょうか?しかし、エビラを使って野菜を乾燥させるだけで、この無駄を劇的に減らすことができます。たとえば、一度にたくさん手に入れたけれど食べきれない野菜や、少しだけ傷み始めた部分を処理した後の残りの野菜なども、乾燥させることで保存期間を大幅に延ばしますし、無駄をなくして有効活用することができます。乾燥させることでカサも減るので、冷蔵庫の隙間を気にせず賢く保存できるのも嬉しいポイントです。

また、形が不揃いなために市場に出回りにくい規格外の野菜でも、干し野菜にすれば見た目を気にせず美味しくいただけます。これは、農家さんの努力を無駄にせず、すべての恵みを大切にする、持続可能な暮らしの第一歩になると考えています。特に高知県は野菜の味が濃く美味しいと言われます、そんな食材を大切にするという日本の文化を再認識させてくれる、素晴らしい方法です。

ご家庭で楽しむ!おすすめ乾燥野菜

干し野菜に適しているのは、大根、ニンジン、ごぼうなどの根野菜、ピーマン、なす、かぼちゃ、トマトなどの果菜類、そして定番のきのこ類など多岐にわたります。野菜の水分量や厚みによって乾燥時間は変わりますが、それもまた天日干しの楽しみの一つです。お客様からは、エビラを使ってナスとゴーヤを乾燥野菜にしているというお写真が届きました。ナスやゴーヤは水分が多いので、干すことで味が濃縮され、普段とは違った食感や風味を楽しめます。乾燥させたナスは、煮物や炒め物に使うと、スポンジのように旨みを吸い込んでくれるので格別です。ゴーヤは苦みがマイルドになり、お茶として楽しむ方もいらっしゃるようです。

竹のエビラは通気性が良く、平たく広いので、一度にたくさんの野菜を並べることができます。角い形も狭い場所を効率よく使えるので評判が良いのです。竹の持つ清々しい香りに包まれながら、天日でゆっくりと食材が美味しくなっていく様子を眺めるの至福の時間です。実は、このエビラはもともと蚕棚(かいこだな)として使われていた道具です。農家さんでもほとんど忘れ去られ、一時はすっかり途絶えていた竹細工でした。けれど、この素晴らしい道具を何とかしてを復刻させて皆様にご紹介したいと思いました。サイズを半分にするなど、ベランダしかない都会の皆様にも使いやすいように改良もした結果、今ではお陰様で多くの方にご愛用いだく人気商品となっています。

継続利用可能な唯一の天然資源

いつもお話させてもらいますが、竹は成長が非常に早く継続利用可能な唯一の天然資源と言われています。日本の暮らしの知恵から生まれた竹のエビラが、伝統的な竹細工の技術を守り、さらに持続可能な資源として竹林環境を守りながら、多くの食品ロス削減に役立てればこなんな嬉しいことはありません。