懐かしい小籠

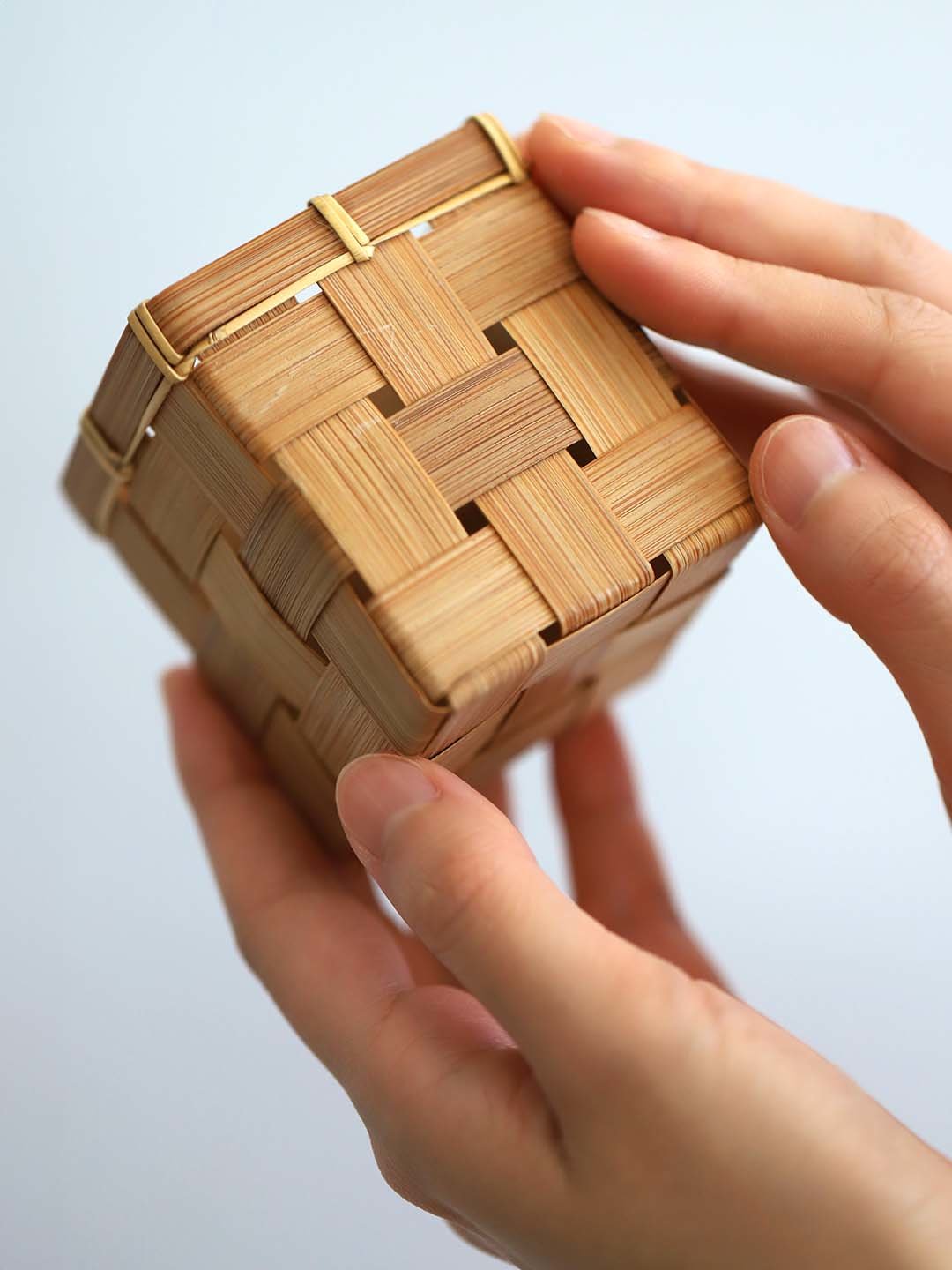

懐かしい竹の小籠があります、一目で熟練の職人技を感じさせてくれる、手の平サイズの角籠です。竹は何と言っても表皮部分が一番綺麗で耐久性もあるため、普通は表皮部分を使った製品が大半を占めます。けれど、その表皮部分を使った後に残される内側、つまり竹の身部分の身ヒゴは一体どうなるのでしょうか?

身ヒゴで編む竹細工

竹の切り口をご覧いただければお分かりのように、竹は空洞ではありますものの、身の部分も結構な厚みがあるものです。表皮の薄い所しか使わなければ、竹材のほとんどを破棄してしまう形になります。

せっかく伐採してきた竹を全て使い尽くしたいと思うのは当然のことです。そこで昔ながらの竹ざるや箕などには、竹表皮ヒゴだけでなく身ヒゴを混ぜて編み込んだり、どうしても身ヒゴの方が多いため身ヒゴだけで製作されるエビラ(竹編み平籠)などもあります。

ボクの手元に数個だけある手の平サイズの角籠も、身ヒゴを有効活用すべく編まれた当時の竹細工の一つです。

ボタン籠

昔で言えばボタン籠と呼ばれて大量生産されていたオツマミ用の小籠がありましたけれど、このような小さな竹編みは現在では日本で製造することは無くなり、全て海外製造となっているため、この角籠は貴重な国産籠ともいえます。

頭をよぎるホワイトバンブー

最初は、和紙を貼って一閑張りにしたいと考えていました。けれど、ずっと眺めているうちにふと、「ホワイトバンブー」のことが頭をよぎるようになったのです。この角籠は、新しく作られた物なら炭化した竹ヒゴを使って海外で編まれているのだろうけれど、長い間倉庫にあった国産だから、もしかして真っ白だった竹が数十年の間にこんな色合いに変わったのでは?

ホワイトバンブーは、過酸化水素に浸けて真っ白く加工した身ヒゴを使って編まれていた竹製品のことで、当時は大変な人気だったようです。なにせ身ヒゴは表皮ヒゴの何倍もできるので、それこそ花籠だったり竹皿などに多用されたことでしょう。けれど、60年も前の話なので開発された職人さんは既におらず、産地問屋さんはじめ、古い職人仲間の方、ご家族の方にまでお会いしましたがハッキリした事は分かりませんでした。

ホワイトバンブーのロマン

いずれ時がくれば謎が解けるのかも知れません。けれど、何でも答えが分かりすぎるのも面白くありません。今はホワイトバンブーのロマンに思いを馳せています。

コメントする