竹職人・廣島一夫氏の竹籠を展示している宮﨑県日之影町にある日之影町竹細工資料館は貴重な場所だ。人のための道具として使うために作られた竹細工がこうして遺されるのは竹を志す多くの方にとって大切だろう。それぞれの作品に余計な事が書かれていないのが良い、そして籠について説明などしてくれる人がいないのも良い。最低限の説明があった方が楽しんでもらえるかもと前には思っていたが、訪れる人によって勝手に籠が話かけるのも魅力かも知れない。

このコイヒビと呼ばれる籠を自分が魚になった気分で見ていると、つい中に引き込まれそうだ。

桑籠。

コザネトオシとはトウモロコシ用の籠の事で、砕いたトウモロコシを米の大きさと揃えて一緒に炊いたのだそう。

椎茸(なば)採り籠。

イリコ籠。

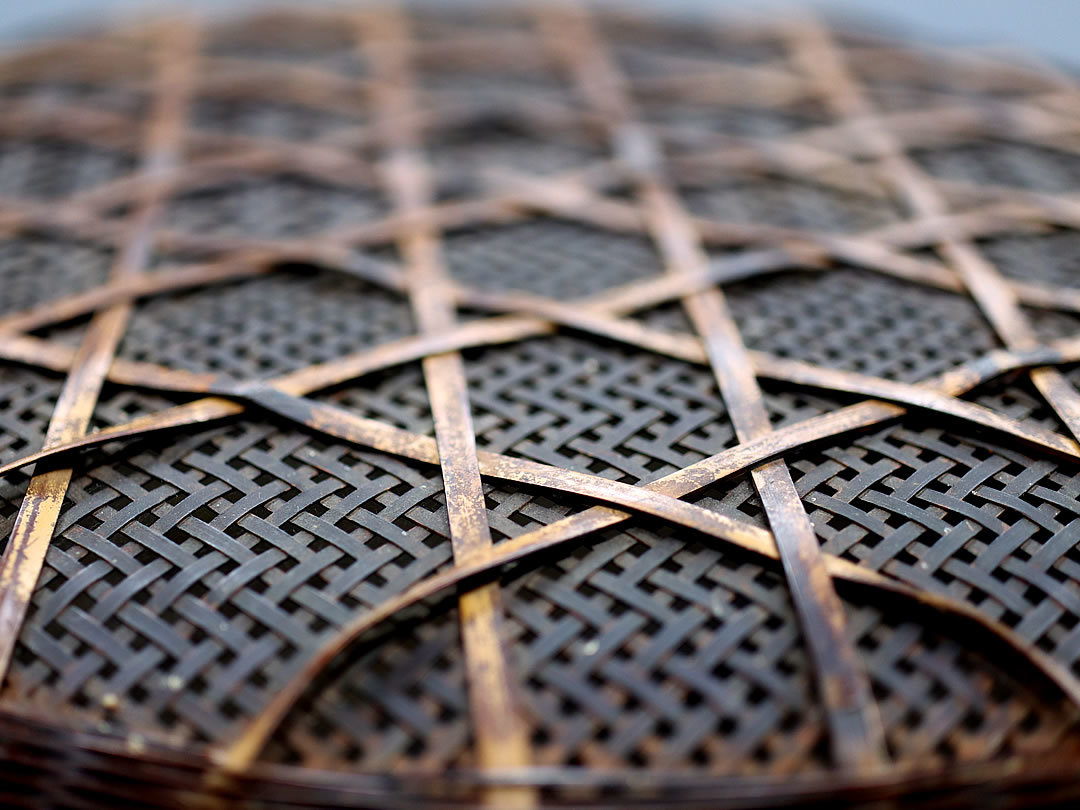

味噌漉しザル。

魚籠(シタミ)、肩の部分が粗く編まれているのは空気を取り入れやすくするためらしい。

バラ。

このミソコシざる、日本中探してもこんな籠は見つけられない。

大きな背負い籠が展示されている、しかし険しい山々の続くこの辺りの背負い籠と言えば独特の形をした「かるい」。青竹のむせ返るような香りの中、一本の竹が籠になる故・飯干五男さんの圧巻の技。これも竹の神様に導かれた時間だったが、全盛期にはこの籠を一日に三個編み上げていたと言う。

コメントする