ニュースキャスターの方が「梅雨入り」なんて言葉を話ものだから、ええっ!?本当に...何かの間違いでは?なんて思いましたが、沖縄では統計を取り出した、この70数年間で最も早い梅雨入りは1980年の4月20日頃だそうです。だから、沖縄で来週あたりに梅雨入りするかも、なんて驚くことでもないようです。

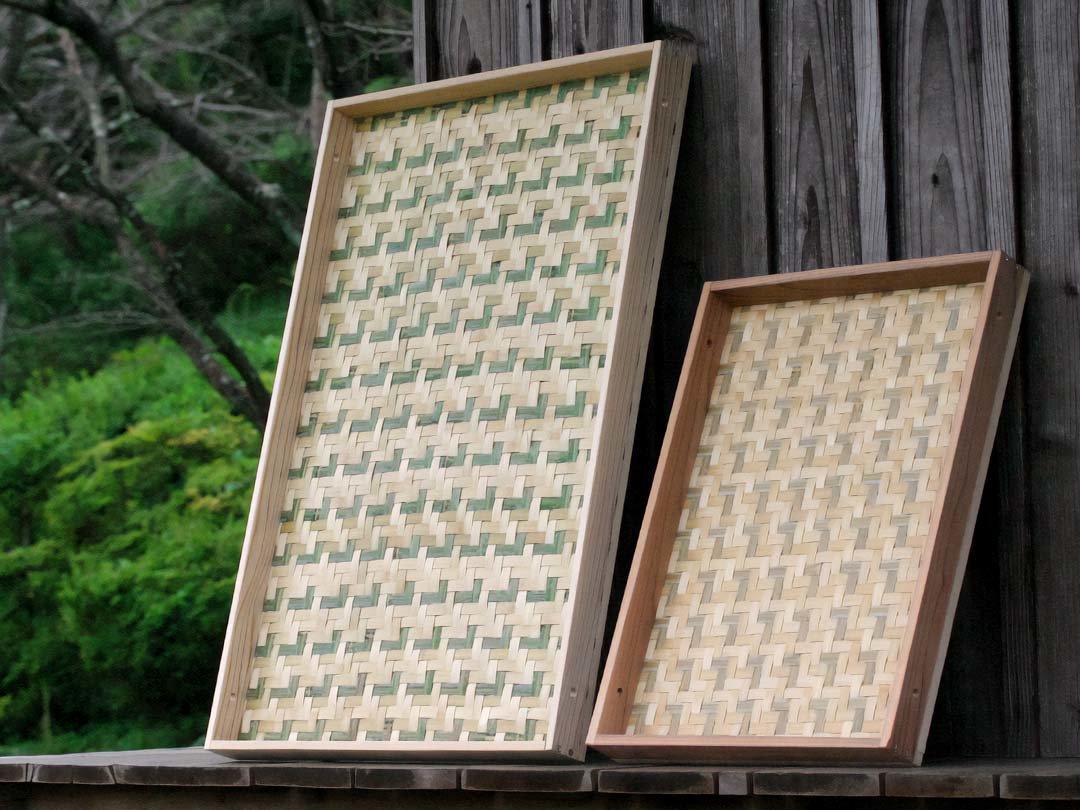

本州、九州、四国に梅雨前線がかかるのは、もう少し先のことではありますが、「梅雨」となればボクたちが思い浮かべるのは一つしかありません。そうです、土用干し用につかう網代(あじろ)編みの竹ざるや、エビラの事です。

毎年、梅雨明けの空が待ちかねて、ジメジメとした雨の合間に顔をのぞかせる力強い太陽の日差しの下が行われる土用干し。今から、お客様が梅干し作りを楽しまれている様子を思い浮かべると本当に嬉しくなります。

自分たちが心を込めてお届けする竹ざるが、皆様の梅仕事のお供になれることを、心から誇りに思っています。

特にボクたちの竹虎では、昔ながらの「網代編み」の竹ざるの製造を続けています。高知県では、この網代編みされた竹ざるのことを親しみを込めて「サツマ」と呼んできました。。これは、かつて孟宗竹の竹林面積が日本一で竹産業が盛んだった鹿児島県との間に、深い技術交流があったことの名残です。

昔は、高知から腕利きの竹職人が鹿児島の産地に赴く事もあり、行った先で竹の技術を磨いて帰ってくることがよくありました。その際に、働いていた竹工房での優れた技を持ち帰ると共に、中には鹿児島でお嫁さんを見つけて高知へ帰ってくる若い職人さんもいたそうです。ですから、高知の竹細工が盛んな地域では、奥様が鹿児島出身という方も多かったと聞いています。人と人との繋がりが、技術と共に土地に根付いていったのです。

竹細工というと、一般的にはしなやかな真竹を使うことが多いのですが、ここ高知では、より丈夫で手に入りやすい孟宗竹や淡竹が伝統的に使われてきました。竹虎でも、そうした先人たちの知恵と伝統をしっかりと受け継ぎ、昔ながらの竹材を使い、熟練職人だった先人たちの伝統の技をそのままに、一つひとつ丁寧に竹ざるを編み上げています。

父や祖父から受け継がれて続いてきた昔ながらの竹ざるが、現在まで繋がり国産の梅干しざるとして、土用干しに大活躍するのです。

青物細工と言うのですが、自然の竹をそのまま編みこんだ竹ざるや、竹籠類は海外からの安価な製品が沢山輸入されています。日本国内の青物細工は、こういう影響もあり衰退して無くなったものも多数あります。しかし、そんな中でも、環境意識や食の安全に対する意識の高い方々が、あえて竹虎の作る国産の竹ざるを選んで下さっています。そんな全国の皆様からの応援が、ボクたちの伝統の継承を力強く後押ししてくれる、唯一の頼みです。

また、皆様は「エビラ」という竹編みの平ざるをご存じでしょうか?農家さんでは、昔から干し大根や干し椎茸といった自家製の干し野菜を作るのに普通に使われてきた道具です。田園地帯を歩けば、庭先で見かける竹製品ですが、製作されなくなっていました。でも、きっと都会に暮らす皆様のお役にたてるはずとの思いで、随分前に復刻して現在に至っている製品です。

エビラは、元々は養蚕が盛んだった時代に、蚕棚(かいこだな)として使われていたものです。蚕を飼う事がなくなり、大量にあったエビラを干し笊として転用していたのが始まりで、その機能性や便利さは折り紙付きです。ただ、このような伝統的な竹細工を製作し続けている所は、今の日本ではほとんど無くなってしまっています。だからこそ、この最後に残されたかもしれない貴重な技を未来へ繋いでいくことが、ボクたちの大きな使命だとも感じているのです。

今年もぜひ、竹虎の国産竹ざる、そして梅干しざるを使って、愛情たっぷりの美味しい梅干しを漬けてお楽しみください。手仕事の温もりが、きっと皆様の食卓を豊かに彩ってくれるはずです。虎竹の里から皆様にお届けさせて頂く竹ざるが、健康で明るい暮らしと、楽しい土用干しのお手伝いができれば幸いです。

コメントする