エビラと竹細工の魅力

例年、この時期には落ち着くはずのエビラ製作ですが、今年は嬉しいことに、全国の「梅仕事」をする皆様から多くのご用命いただき、まだまだ忙しい日々が続いています。これもひとえに、国産の安心・安全な竹細工を毎年ご愛用くださる皆様、そして心温まる「梅便り」をお送りいただく皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。

「梅干しを並べるには、やっぱりエビラが最適です。丸いざるだとひっくり返す時に、どれをひっくりかえしたのかがわからなくなってしまうことがありますがエビラだと、一列にきちんと並べることができますのでストレスフリーです。」

「3日前に梅を干しました。3キロ全部綺麗に並べることが出来たのが有り難く、四角いからか安定していて小柄な私でも移動が楽でした。くっつかないので梅が1個も破れることがなく仕上がりました!猛暑の中時短になりました。一番のポイントは最後に洗うときに、思いがけずくっついて乾いてしまったシソも剥がれやすくて簡単に水洗いできました。買って良かったー!!初めて梅干しらしく上手に出来ました。」

職人の手によって一つひとつ丁寧に作られているエビラには、このような嬉しいお声を多々頂いています。

エビラとは?養蚕から生まれた伝統の道具

初めての方の中には、「エビラ」と聞いて、東宝映画の怪獣を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません(笑)。実際に「エビラ」とGoogle検索しても、出てくるのは海老の姿をした怪獣ばかり。けれど、もともとは蚕を飼う農家で使われていた「蚕棚」だったので広く知られていたはずの言葉です。養蚕は、近代日本を支えるほどの重要産業で全国各地で行われていましたが、安価な輸入シルクや化学繊維の普及で急速に減少します。そこで使われなくなった、竹で編まれた平らな籠のエビラは忘れられ、農家さんで干し野菜づくりなどに使われる道具として残されました。

こちらの動画では、エビラの竹がどうやって竹編みされているのか、そしてどのようにして仕上げられているのかを詳しくご紹介しています。よろしければご覧ください。

孟宗竹に命を吹き込む職人技

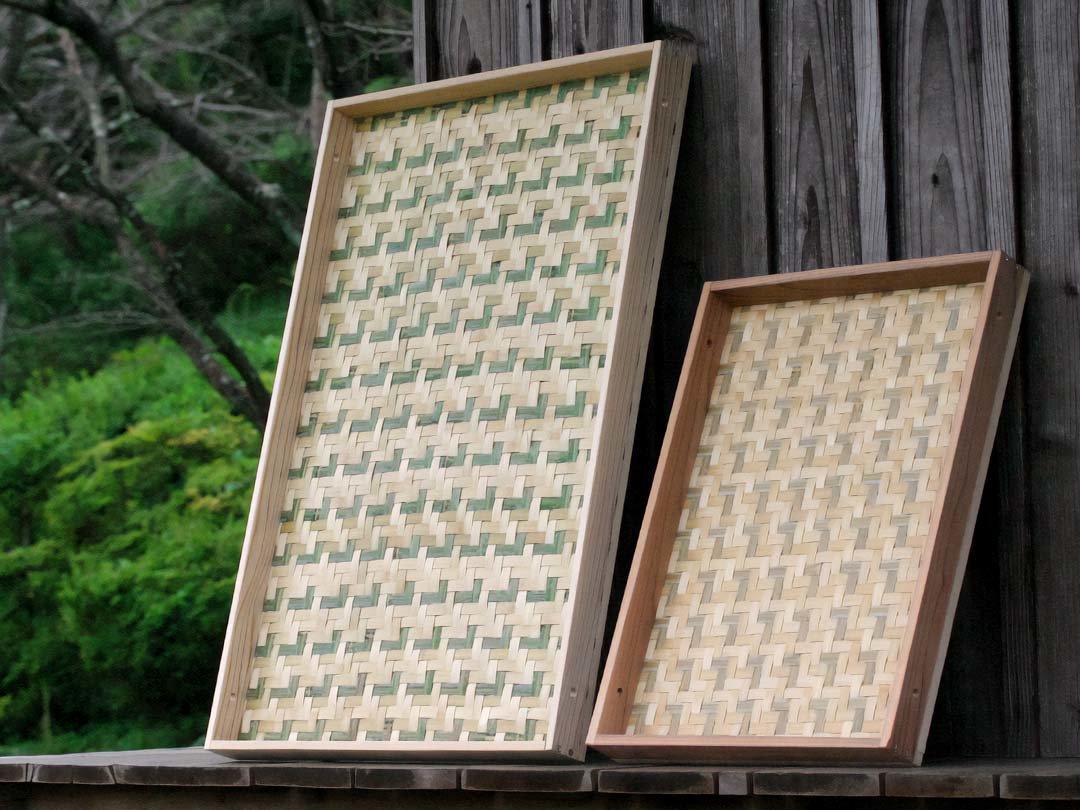

竹虎のエビラは、竹細工にはあまり使われないとされる孟宗竹をあえて使用して製作しています。地元高知県産の杉材を木枠に使い、昔ながらの伝統を継承しつつ、現代の暮らしに合うように工夫を凝らしています。四角い形は、梅干しを並べる際に無駄なスペースがなく、作業効率を上げることができます。また、都会のベランダでも使いやすいようにハーフサイズにしたり、吊り下げ用の穴もついているため、ご使用方法の幅が広がります。

全国から届く「梅便り」が支えるエビラ作り

時代の流れとともに姿を消しつつあるエビラは、地元の農家さんでも数が少なくなっていました。そこで、歴史民俗資料館に通い、昔ながらのエビラを研究・復刻させた思いが、少しずつ全国に広がり花開いているように感じます。ご愛用の皆様から寄せられる「梅便り」が伝統を守り、繋いでいくための大きな力となっているのです。

気が付けばなくなってしまっていた素朴な竹製品。国産の竹細工の良さをお伝えし、後世に継承して残したいという気持ちだけで、取り組んできました。来年のシーズンに向けても、エビラを通して、皆様の暮らしに寄り添い、竹細工の温もりをお届けしたいと思います。

こちらのYouTube動画では、エビラの使い方、網代編みタイプの他に、四ツ目編みタイプの説明をさせて頂いています。

コメントする