防災としての蓬莱竹

近年、雨の降り方が変わってきたように感じている方は多いのではないでしょうか?急に強い雨が降って、カラりと晴れる、熱帯地方でいうスコールのような降り方が、すでに普通になってきています。「線状降水帯」なんて言葉も、頻繁に耳にするようになりました。昔は、こんな言葉はなかったと思いますが、線状に伸びた雲が同じ地域にかかり続け、雨が降り続く事によって災害リスクが高まります。

大雨による河川の洪水、氾濫の被害が出るたびに思い出すのが、先人たちが川岸に植えた蓬莱竹(ほうらいちく)なのです。細く密集した稈(かん)が櫛のように並んでいます。竹根は一か所に、まとまって塊のように生えて、天然の防波堤のように機能して土手の崩壊を防ぎます。竹根が横に伸びていかないので、田畑の近くに植えられる事も多かったですが、農作地に土砂や流木が流れ込む事を、災害を最小限に防ぐためにも役立ってきました。災害の多くなる季節にこそ、蓬莱竹の生命力と、自然と共に生きる日本の知恵を改めて思い返したいものです。

蓬莱竹の強さ

こちらの動画をご覧いただきますと、蓬莱竹の根の強靭さが良くお分かりいただけるのではないでしょうか。伐採されたがゆえに、竹根の生え方、空洞の少ない竹自体の性質も確認できます。

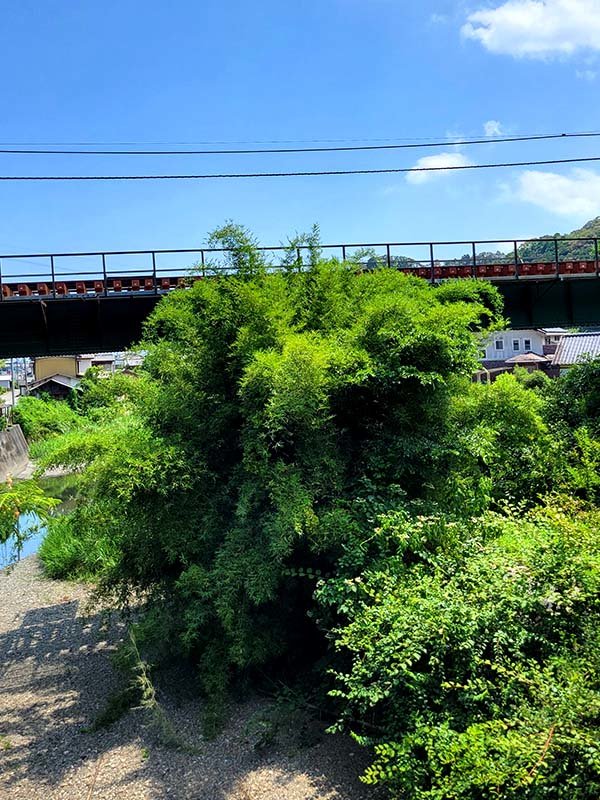

南方系の竹ですので、温暖な気候を好むようで、四国や九州などの川の多くには蓬莱竹が植えられています。こんもりと森のように膨らんだ部分が、ひとつの同じ株立ちの竹です。日頃は、あまり関心もなくて見過ごされていると思いますけれど、注意して見ていただくと、お近くの川岸でも、この蓬莱竹の竹林が、流れに沿って続いているかも知れません。

蓬莱竹の逞しい生命力

先の動画でご紹介した、護岸工事か何かで全て伐採されていた、蓬莱竹が見事に蘇っています。本当に、竹の生命力には驚かされます。西日本でよく見られる南方系のこの蓬莱竹は、強くしなやかな株立ちで地中にしっかりと根を張り、川岸を護り、河川の氾濫から人々の暮らしを守っているのです。

コメントする