孟宗竹や淡竹を使う高知の竹細工

真竹が少なかった高知では、全国的に竹細工にはあまり使われない孟宗竹や淡竹を使った竹細工が盛んです。しかし、現在の若手や中堅の多くの職人は、真竹を主に使っています。これは、真竹の多い地域で修行された方が多く、真竹の扱いしか習っていないためではないかと感じます。

とにかく孟宗竹で竹細工をしていると言うと、ほとんどの職人が驚きを隠しません(笑)。それくらい、扱いにくい素材だと言う事です。淡竹は真竹と同じくらいの太さですが、やはり馴染がない竹は使わないので、淡竹の竹細工も見ることは、ほとんどありません。

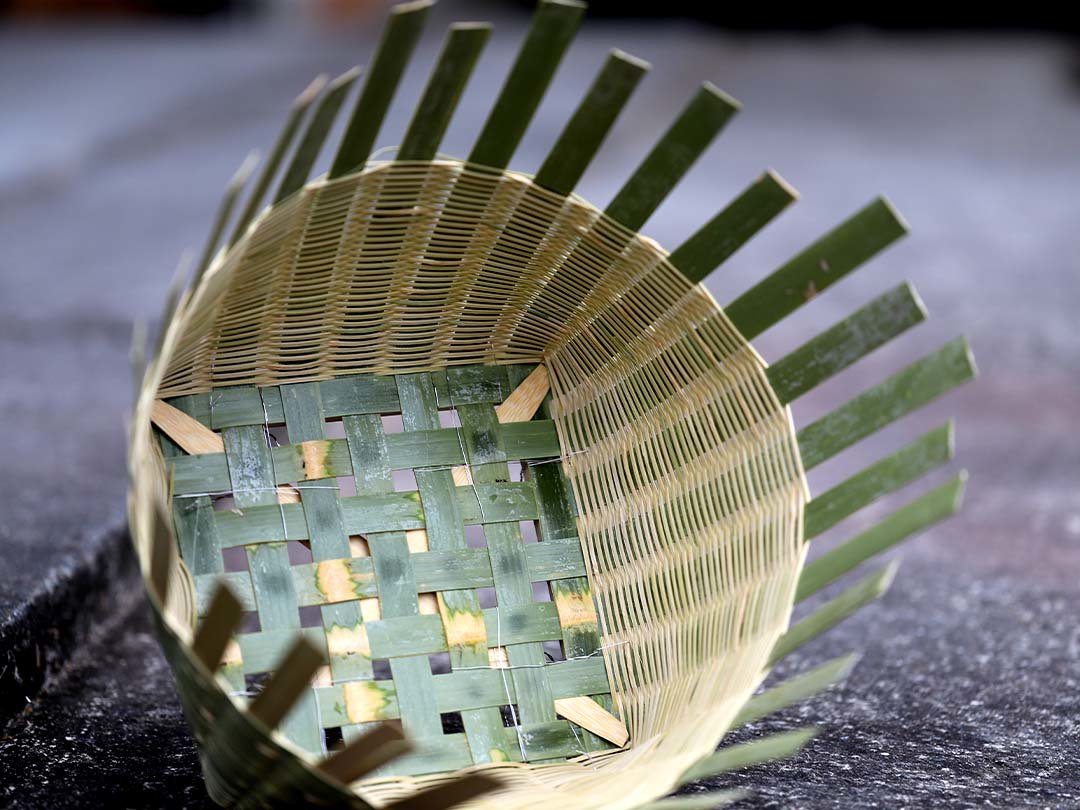

淡竹の籠

そもそも、虎竹以外で淡竹を専門に伐採している職人は、ボクの知る限り全国にも一人しかおらず、その方の竹置き場で積み上げられた淡竹を見た時には、思わず「おぉぉぉぉぉっ!」と大きな声が出ました。虎竹の里以外で、竹細工に使うための淡竹を初めて見たからです(笑)。

堅牢な孟宗竹の竹細工

ほとんど細工に使われないとは言え、孟宗竹を使う職人は、孟宗の強さと迫力に惚れ込んでプライドを持っていますし、淡竹を使ってきた職人は、節が低くて素直で、こんな細工に最適の素材はないと絶賛しています。だから、竹素材そのままに編み上げていく、青物細工と言えども何も真竹ばかりではないのです。

さて、そんな他とは少し違った高知県の竹細工は、籠でも笊でも、とにかく堅牢に、実用的に編み上げるのが地域の伝統でした。そして、その技をかたくなに守り続けてきた、まさに土佐の「いごっそう(頑固者)」の見本のような最後の職人が仕事を引退されました。

昔ながらの竹細工の行商

その職人は、籠づくりだけでなく、竹細工の古くからの伝統を引き継いだという意味でも最後の職人でした。元々、竹細工は個人経営で、自分が集落や農家さんに出向いて行って、その土地の竹を使い必要な竹籠やザルを編むという方がいた一方で、自分で編んだ籠を、農家さん、漁師さんなどの家や集落を回って売り歩くスタイルがありました。

高知では、数十年前まで売り歩く竹細工職人が何人かいて、竹虎にも立ち寄ってくれたりしていたのを懐かしく思い出します。(売り歩くと言っても、実際歩くわけではありません、軽四トラックの荷台に載せて遠くまで出かけられてました)このような販売方法を行商といいますが、この商習慣は全国的なもので、東北では、「かどがけ」「かどまわり」と言って同じように竹籠を売っていたそうです。

最後の職人の籠たちとの初めての出会いも、行商の途中、軽四トラックの荷台でした。数種類の籠やザルを一目見て、「ここに残っていたか...」と嬉しい安堵のため息をついた事を覚えています。

腕に磨きがかかる理由

前にも何かで書いた事がありますけれど、こうして自分の編んだ竹を毎日のように使う、ヘビーユーザーのお客様に直接売り歩くのは大変です。それぞれの使い手が、厳しいプロの目を持っているからです。あれこれダメ出しをされる場合もあったし、とても喜ばれる事もあったと聞きます。使う方も、竹籠の使い勝手ひとつで作業効率が良くも悪くもなるので必死です。そんな行商を重ねることにより、竹職人の腕には磨きがかかり、一番大切にせねばならない事を一番大切にするという技が身に染み付いてきたのです。

竹の未来へ

竹の伐採時期、竹ひごの厚み、幅、編み方、大きさ、形。そのこだわりは、畑や海、山で働く使い手と共に育まれたものでした。今の竹細工とは根本的に異なる、真の土佐の竹編み。その技を知る最後の職人は、もういません。残された籠たちが、竹の未来に何を語り継ぐのでしょうか。

コメントする