隈研吾さん×梼原町

世界的建築家・隈研吾さんの木造建築は、高知県の梼原町からはじまったそうです。竹虎に日本唯一の虎竹を見学に来られた方の中にも、自然や木材あるいは建築に関心のある方も多いのか、車で一時間足らずと近いこともあり梼原町を訪ねる事が多いようです。海外からだと、わざわざ宿泊されるお客様までおられます。それもそのばすで、隈研吾さん設計の梼原町総合庁舎、マルシェユスハラ、雲の上のギャラリー、雲の上の図書館など、どうしてこんな小さな町に?と不思議に思うくらい沢山の建築物があるのです。

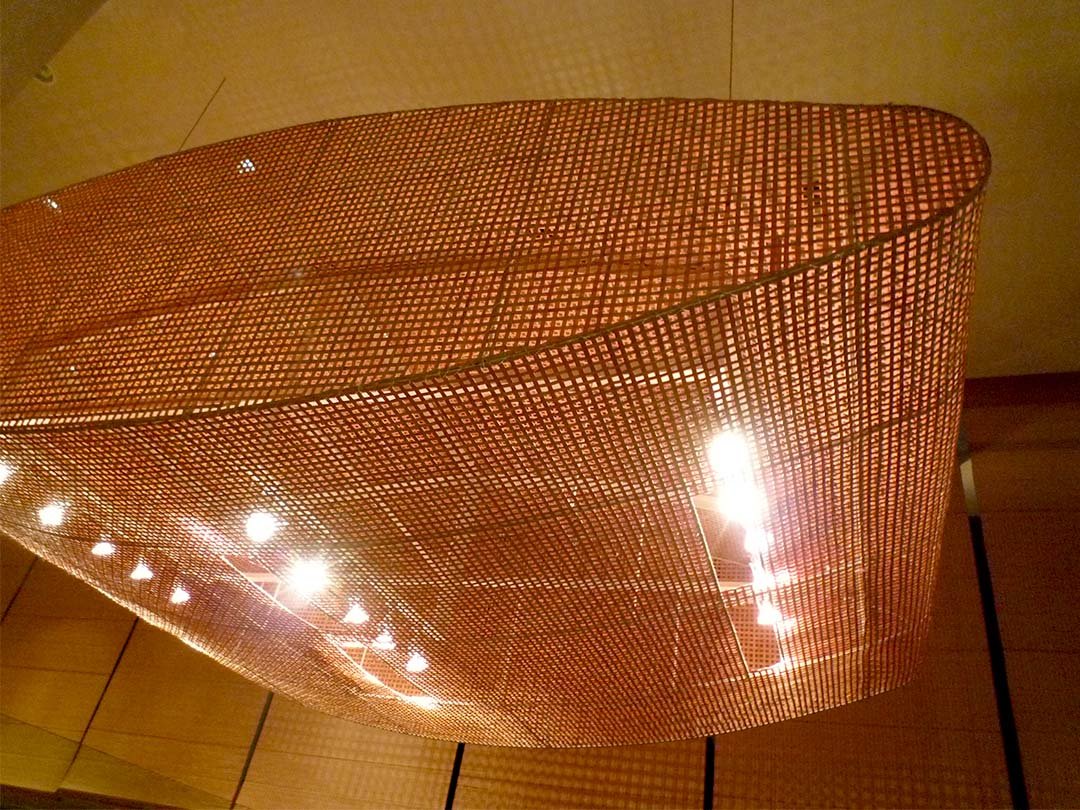

さて、そのキッカケになった初めての建物が、1994年に完成した雲の上のホテルでした。斬新なホテルが出来ると言う事で地元は、物凄い盛り上がりだったことを覚えています。ボクも何度となく足を運んだのですが、その理由は、実はこのホテル入口に大きな竹編み照明を竹虎が担当させてもらっていたからです。

竹磨きの四ツ目照明

磨きの竹ヒゴを四ツ目編みしていくのですが、何といってもその大きさが半端ではありません。それほど、広いスペースのあるホテルではないように思って何度もサイズを確認しましたが、間違いありません。それでもさすがでした、出来上がった時には、天井いっぱいに竹編みが広がって見えて壮観だったことが思い出されます。現在ホテルは老朽化のため取り壊されていて面影もありませんけれど、ホテル内部のあちこちに磨きの竹四ツ目を使っていただいていました。

竹の経年変色の美

この磨きの竹四ツ目を多用されたのが素晴らしかったのです。納品された直後は、まだまだ真新しい竹の色合いを残しています。それが、時間の経過と共に飴色に変わり、色合いが深まっていくのです。ボク自身、色合いの美しさに見惚れて、写真を撮りたいと思ったのは、ホテルが完成してから何年も経ってからの事でした。

日本の伝統文化、日本の竹

竹は、このように時間の経過と共に変わる色合いも、たまらない魅力のひとつです。竹眼鏡ケースにしても、竹簾にしてもそうです。ひとつのモノを大切に長く愛用すること、それを次の世代に繋いでゆけること、こんな幸せなことはありません。そもそも日本は、一つのモノを使い続けて、傷んだら手直しして又使うという文化だったように思います。竹虎が竹細工の修理に力を入れているのも、ボクが継ぎはぎだらけの作務衣を着ているのも同じ気持ちです。来年も、そんな事をお伝えできる一年になればいいと思っています。