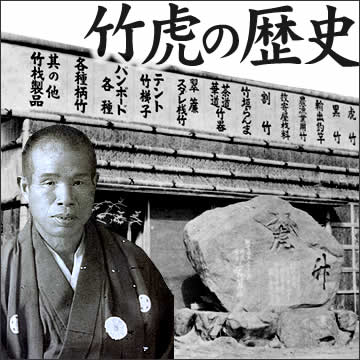

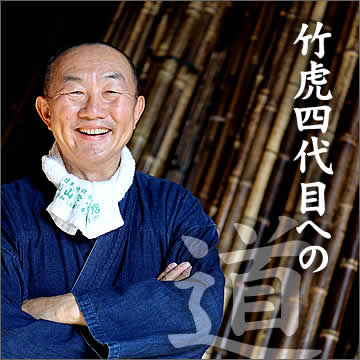

子供の頃からずっと不思議に思っていた事がある。どうして我が家の祖父と祖母は大阪弁なのだろう?親戚は高知から遠く離れた大阪や神戸ばかりだし、お客様として宿泊されて行く大人たちも地元の人らしい方は一人もいない(これは当たり前、近くの方なら自宅に帰ります)。竹の商売をしていて、関西に作った製品を届けているので、お客様が県外から来られるのは何となく分かる。お土産として頂戴する大阪を代表する名物菓子・岩おこしが、まるで近所のお菓子屋で売られているかのように常に居間に置かれている...まあ食べるのに困らないし良いか...そんな程度に思っていた。

小学校低学年になると虎竹の里の子供達は、それぞれの家を行き来するようになる。近所の友達の食卓にも度々お邪魔している内に、山岸家にしかない少し変わった食べ物があることに気がついた。肉と玉ねぎが入った透明の塩味のスープ、それを一抱えもあるような大鍋で作って何日もかけて食べる。料理の得意だった祖母の創作かとも思っていたが、それは違っていて実は娘時代に実家の食堂「かね又」で出されていた名物料理だと知る。

「かね又」は繁盛していて、新世界、千日前、松島、福島という大阪の繁華街に暖簾分けされた店があったと言うが、小説家・織田作之助「アド・バルーン」には当時営業していた全部の店に訪問されたと書かれているそうだから、もしかしたら若かりし頃の祖母とも会った事があるのかも知れない。

それにしても、最後の一店舗として営業を続けられていた「かね又」は何を食べても旨い。ついつい色々頼んだのだが全てが知っているような気がする味でしっくりきて旨い。

はじめて店を訪問し、特製シチューを食べた時は、ドキドキしてワクワクして、もう懐かしくて泣けてきて本当に嬉しかった。この味を守り続けていただき、両親を連れて訪ねていく事もできて、ご主人と奥様には感謝の気持ちでいっばいだ。祖母がお運びさんとして店で働いていた頃の様子も聞けたこの日は最高だった。

今朝、この最後の「かね又」が閉店した事を知った。

竹林の大山主でもあった母の実家を頼り、疎開した虎竹の里で再開したての竹虎は貧しかった。自分の土地もなく朝から晩まで祖父も祖母も働きづめだったと聞く。だから、小学校の頃は母の手料理などあまり食した事が無いと話す父は、この日の特製シチューをどんな思いですすっていただろう。温かさと優しさの中で大きく育ててもらったボクからは想像もできない時を過ごしてきた先人には頭が下がる。

竹虎は先人の血と汗とで出来ている。そろそろ自分たちの竹虎で、見守り続けてくれている多くの方を安心させたい、「かね又」閉店を知った朝に誓っている。

コメントする