恒例となっている竹の虫との闘い

「今年は竹材がなくなってたので編めません」と説明すると、竹林に行けば竹は沢山あるではないですか、と聞いてこられるお客様がいます。竹が沢山あるのは、申される通りです、虎竹の里にも約170ヘクタール近くの虎竹の竹林があります。これは東京ドーム30個分以上の広さなのですが、伐採は晩秋から1月末までと厳格なルールが決められています。理由のひとつが竹の虫対策、あまり知られていないものの、実は竹は虫が喰いやすく、管理が非常に難しい素材です。だから、暖かくなってきた春先から夏にかけて、ボクたち竹屋は虫との闘いが毎年の恒例行事となっています。

竹の三悪「カビ、割れ、ムシ」

カビ、割れ、ムシが、竹の三悪と言われています。カビと割れについては何とか対策をたてていけば、コントロールも可能です、ところが竹の虫は本当に手強い。YouTube動画でご紹介している、チビタケナガシンクイムシやヒラタキクイムシなど小さいけれど食欲旺盛な虫たちにに頭を悩ませる日々が続いています。

旬の良い時期に、頃合いの良い竹を選んで伐採し、そして製竹した竹材で綺麗に編まれた竹籠が出来あがったと思ったら虫が喰う...この繰り返しです。銘竹として、竹材そのままで屋内で使うのであれば、薬剤を使って食害をなくす研究もされていて、実用化されているようですけれど、食品に使ったり、毎日素手で触れる竹細工には使えません。そもそも、ボク自身が皮膚も弱く、薬剤が大嫌いということもありますし、薬剤による防虫は、この数十年に導入されたものであり、数千年の人と竹との付き合いの中では、伐採時期や適切な管理によって竹の虫と向き合ってきたはずです。

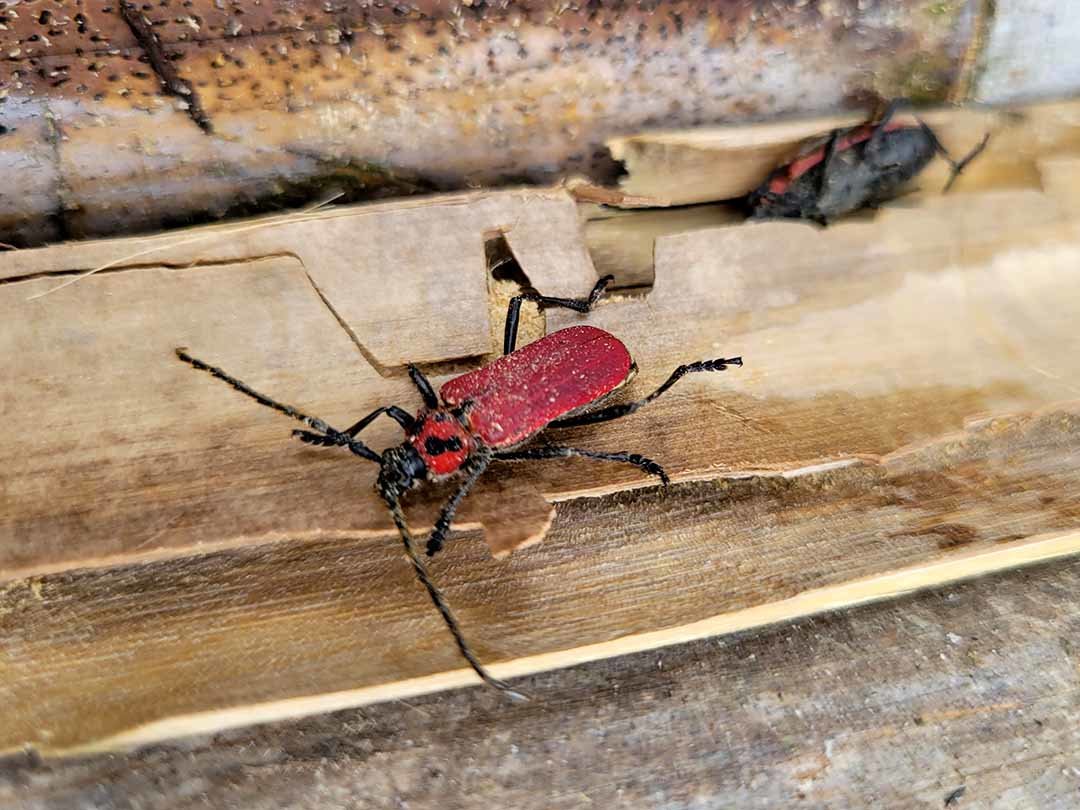

竹の虫には小さなものばかりでなく、タケトラカミキリ、ベニカミキリという大型の虫もいます。

タケトラカミキリ「美しき竹の害虫」

「美しき竹の害虫」としてご紹介しているタケトラカミキリ、黄色と黒の斑模様が、まさに「虎」で名前まで「タケトラ」だから、迷惑しながらも憎み切れない所も少々あったりします(笑)。

けれど、この食害をご覧いただくと、やはり何とかしたいと思いは切実です。

竹材にこれだけの大きな穴を開けてしまうタケトラカミキリは、イモムシのような幼虫時代に竹を食い荒します。大型の外注なので、大きな孟宗竹を食害するのかと思いきや、細い黒竹などにも入っているので困惑します。

サナギになって、ある日突然に竹表皮を突き破り大きな穴を開けて外に飛び出すから大変です。この虫穴は比較的見つけやすいので、床の間のあるお宅等で竹材を使っていたら是非確認してみてください。このような穴が開いていればタケトラカミキリ、ベニカミキリの仕業です。

チビタケナガシンクイムシ

小さなチビタケナガシンクイムシ、ヒラタキクイムシも用心が必要です。しばらく使わないからと仕舞っておいて一年ぶりに戸棚の奥から取り出すと、このように小さな虫穴が開いている事があります。

この指先に見える小さな虫がヒラタキクイムシ、竹籠や竹ざるの被害を思えば、身体は小さいけれど、小さな巨人です。

虫は竹の身部分を食べますので、竹の内側のヒゴを使った製品だと、このような食害にあう事があります。

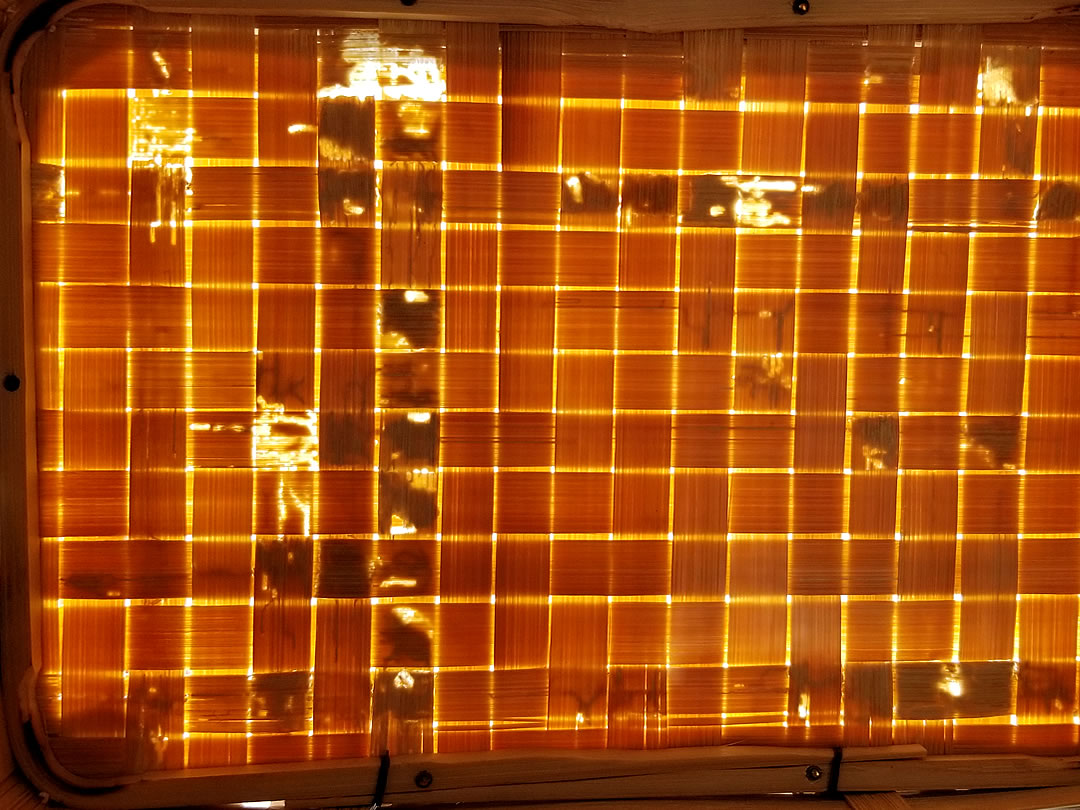

太陽の光にかざしてみると、薄い竹ヒゴをこのように食べているのが良くお分かりいただけます。

炭化加工と先人の知恵と

数年前に、竹製鬼おろしに使う竹素材を、高温・高圧で蒸し焼き状態にする炭化加工頂くようにしました。これも、虫対策のひとつです、炭化加工することにより虫が入ることが激減しましたので、かなり有効な加工手段です。薬剤ではありませんので、安心、安全な防虫対策であるものの、すべての竹製品に使用できる訳ではないのです。

炭化加工すると材質の耐久性が微妙に落ちてしまうので、強い力のかかる鬼おろしの鬼歯部分は炭化竹は使っていません。青物細工のように竹素材そのままで編み上げる製品をはじめ、細い竹ヒゴを作り編んでいく編組細工にも適していません。結局、日本全国から竹材や竹製品の集まる竹虎では、竹の虫との闘いは昔ながらの先人の知恵を活かして対処していくしかなくて、宿命と言えます。

コメントする