緻密に編まれた虎斑竹のバッグ

日本唯一の虎竹だけを贅沢に使い緻密に網代編みされた竹籠バッグです。一本づつ違う虎竹の自然の意匠と、竹作家の織りなす独特の世界が広がります。洗練された網代編みのと風合いと手頃な持ちやすい大きさは、洋装、和装問わずお使いいただけます。

匠の網代編み

虎竹の里でしか色づかない不思議な虎模様は高知特産でもあり、かっては土佐藩山内家に年貢の代わりに献上された歴史をもつ竹。そんな虎模様の竹を細かく割ってヒゴとりし緻密に編み込んだ独特の風合いです。

日本で唯一 土佐の虎斑竹(とらふだけ)

「虎斑竹(虎竹)」は淡竹(ハチク)の仲間に分類され、高知県須崎市安和の虎竹の里でのみ、稈の表面に虎模様が浮かぶ不思議な竹です。この模様は、幹に付着した寄生菌や潮風の作用によるとの学説もありますが、科学的には未だ解明されていません。実際に各地方に移植を試みましたが、何故か模様が付く事はありませんでした。

明治44年、当時日本最高の植物学者達が絶滅寸前の虎斑竹の保護のために、建白書を時の政府に提出しました。これが今日の天然記念物条例発布の導火線となり、天然記念物保存法が発令され虎斑竹はその第一号の指定を受けたのです。

イギリスBBC放送も取材に来た「ミラクルバンブー」

左の写真が、自然に生えている状態の虎竹です。この虎竹をガスバーナーで炙り、竹自身から出る油分で拭き上げると右の写真のように虎模様がはっきりと浮かび上がります。この珍しい虎竹(Tiger Bamboo)を取材するためにイギリスBBC放送までもが虎竹の里を訪れ神秘的な虎竹に「ミラクル!」を連発されていました。

竹職人達の想いが繋ぐ虎斑竹

竹は秋から1月下旬までが伐採のシーズンです。虎竹もこの期間に一年分をまとめて伐ります。竹職人達は急勾配の山道を運搬機と共に分け入り、一日中重たく長い竹を切り運び出すのです。そして、大きさや品質で選別したのち、ガスバーナーによる油抜き、矯め直しという製竹作業を行います。一本一本の個性を最大限に生かすために、熟練した職人の手で竹を炙り、まっすぐに矯正されるのです。こうして製竹された虎竹が、様々な竹製品へと生まれ変わります。

鳳尾竹の持ち手

持ち手は鳳尾竹(ほうびちく)と呼ばれる優美な竹。特殊技法により染め上げられた見た目の美しい色艶だけでなく、 持った感触も手にやさしく自然素材ならではの温もりを感じます。持ち手留め部分は籐で丁寧にあしらわれており、竹籠バックの重さをしっかりとささえます。

縁部分

細部にまで心を込めて仕上げられています。控えめながらも上品な存在感があり、全体の印象を引き締める大切なアクセントとなっています。

籐かがり

竹バッグで傷みやすい四隅の底角部分には細い籐で丁寧に仕上げられています。また、紐を通していただくことでショルダーバッグとしてのご使用も可能です。※通し紐はお付けいたしておりません。ご愛用の方がご自分のお気に入りの紐を通してお楽しみください。

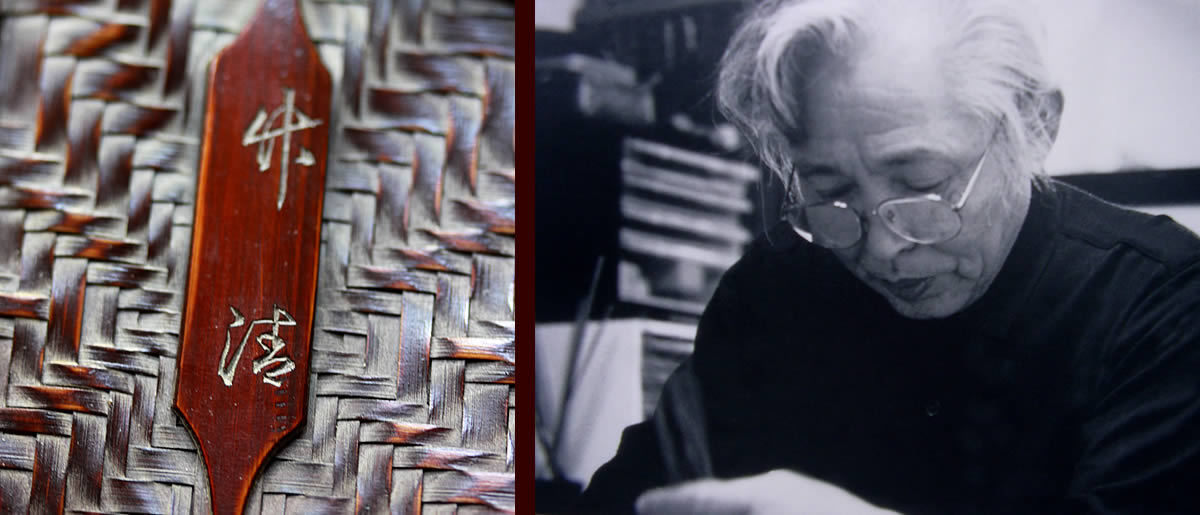

「竹清」

しっかりした底の力竹に竹清の銘が輝きます。

網代編みの巨匠 渡辺竹清

昭和 7年 竹芸師・清の次男として生まれる

昭和41年 「竹清」を襲名

昭和53年 日本伝統工芸展入選

昭和54年 有名宝石店T社専属デザイナー エルサ・ペレッティ女史と出会う

昭和58年 日本工芸会正会認定 伝統工芸士に認定

竹に新たな命を与える

まさに、網代編みの巨匠という名にふさわしい渡辺竹清氏。網代編み(あじろあみ)では右に出る者はいないと言われる最高峰の技術で、100年経った煤竹を編み上げる究極の技。伝統的な技が、竹に次の100年を生きる新たな命を吹き込んでいきます。

サイズ

天然素材を手作りしておりますので、形や色目、大きさが写真と若干違う場合があります。

※保管方法

保管の際には直射日光を避け、風通しの良い場所でお願いいたします。ビニール袋など通気性の悪いものにいれての保管はカビの原因となりますのでご注意ください。

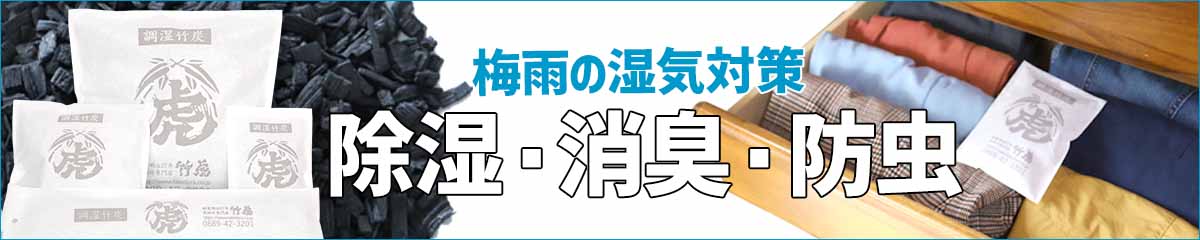

虎竹の里 竹炭大粒豆

虎竹の里 竹炭大粒豆