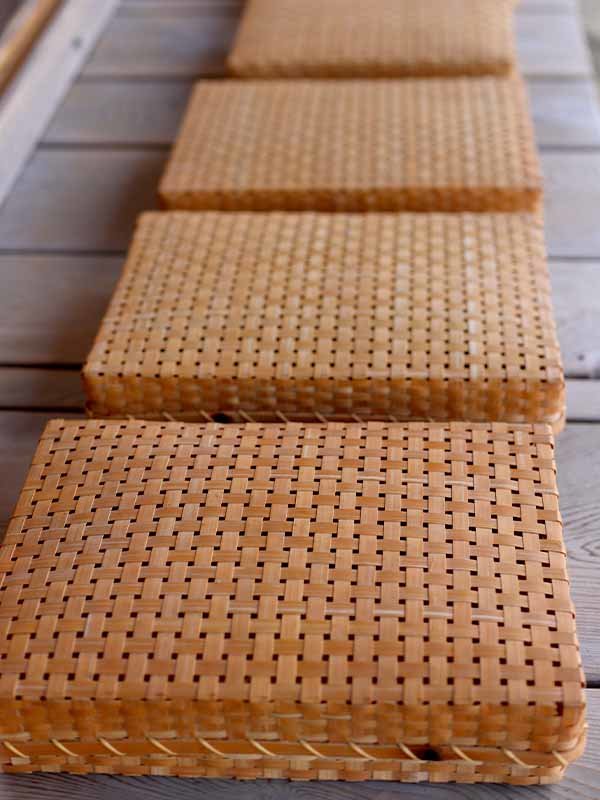

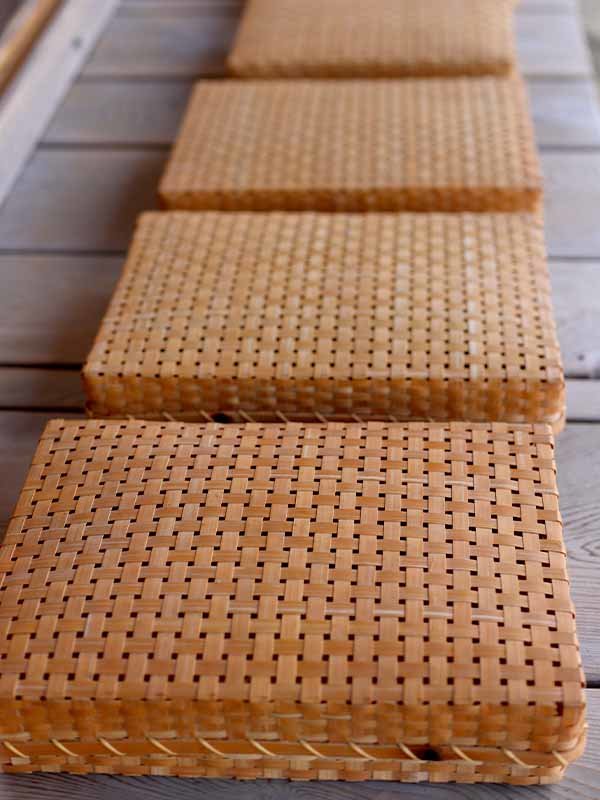

「なんだ、これは...!?」これだから、竹の仕事はやめられない。はじめて、この竹四ツ目編文庫を見た時には鳥肌がたって、しばらくは声も出せなかったほどだ。一目で分かる事がいくつかあったが、とにかく凄腕の職人技に、出会えた幸せに心から感謝した。

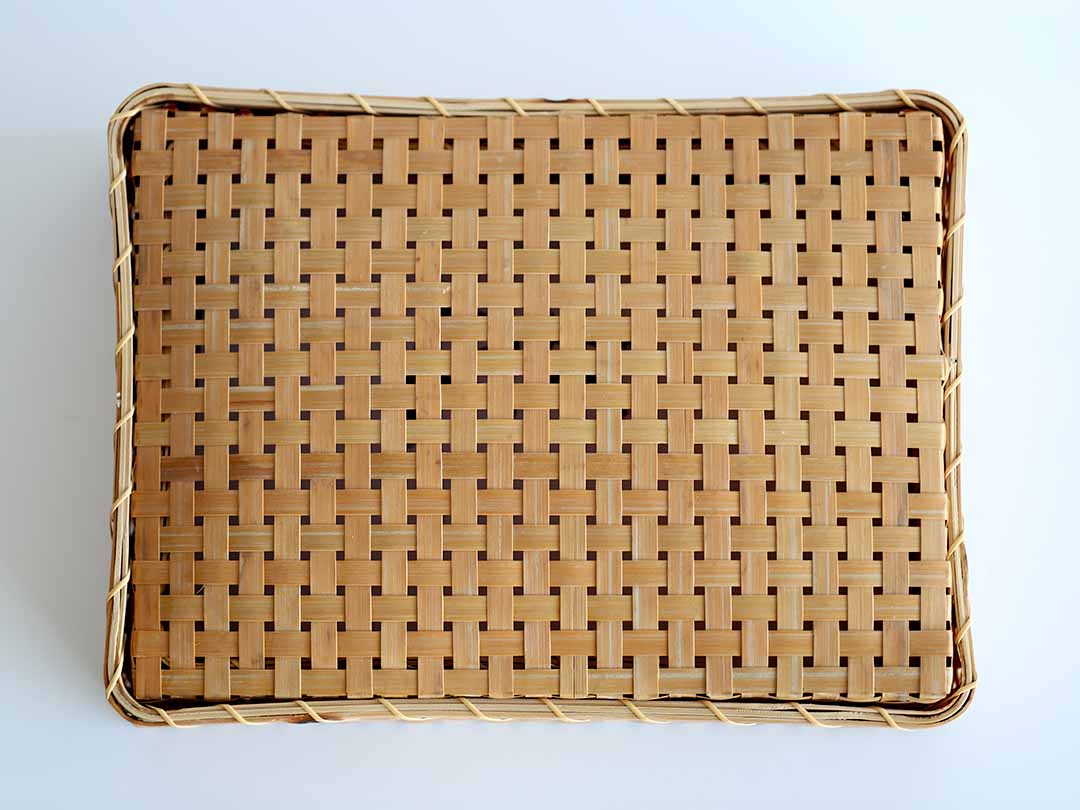

編み上がったばかりなら青々としていても不思議ではない竹肌が、このような飴色に変わっているから随分と前の作品だ。しかも、仕上げの加工がされていない。手に取ると、竹節の部分に曲がりを防止するために焼きを入れる焼き留めがされている。これは一閑張りの素地だ!小躍りしたくなった(笑)。

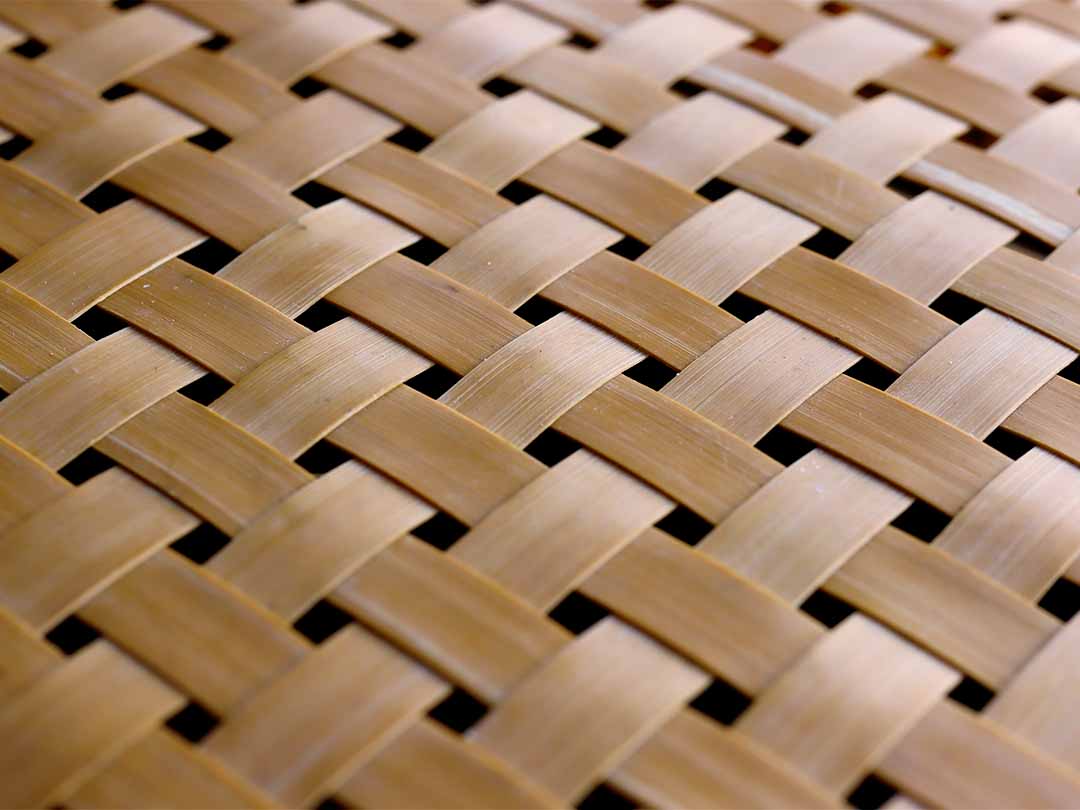

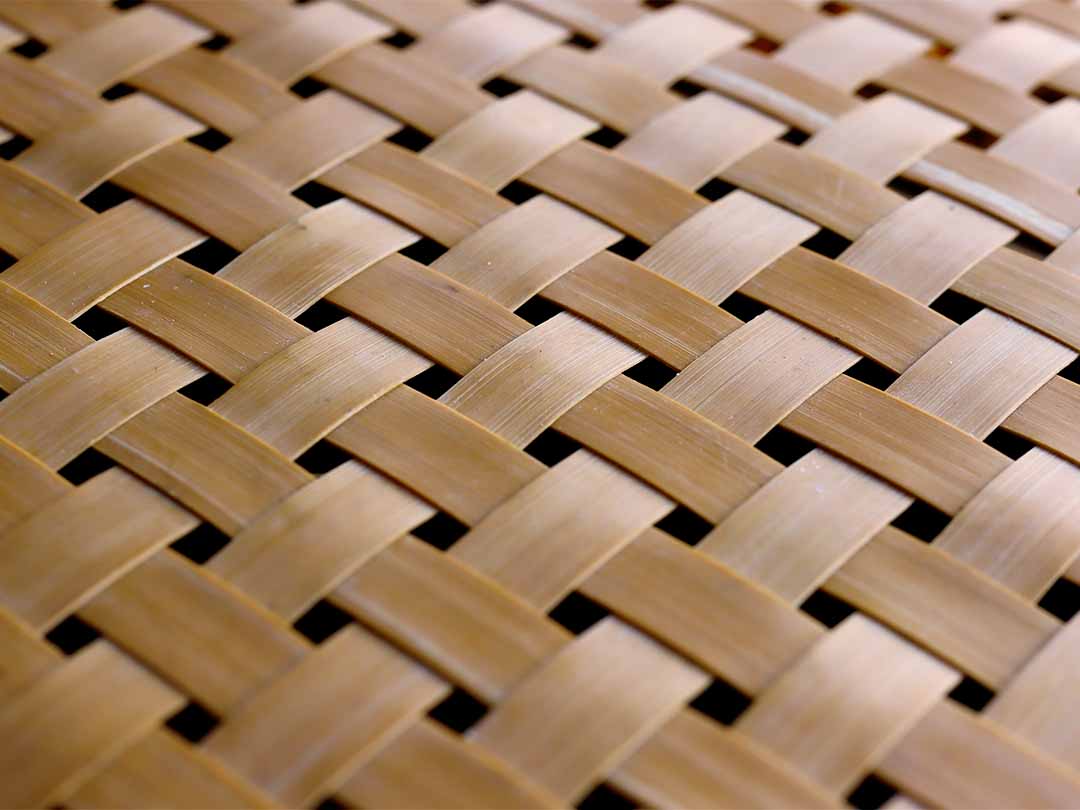

竹ヒゴのあしらいは、じっくり見てもやはり素晴らしい。この辺りの真竹は、祖父の頃から品質が高いと音に聞こえていた、その竹の表皮を丁寧に薄く薄く剥いだ「磨き」と呼ばれる技法で仕上げている。磨き細工は、紫外線にあたるほど色合いが変化する。真っ暗な倉庫の中に、しっかりと箱に入れられていたので、製作年代はもっと古いと思われるのに経年変色は少し浅めだ。

何より驚くのは、四ツ目文庫の蓋を開けた時だ。持った時の質感から入れ子になっているとは思ったけれど、その内側の文庫が、外側の竹枠にピタリとはまっているので惚れ惚れした。何という竹の技だろうか。なるほど、これだけの職人技が埋もれてしまっているのは惜しい、ボクがここに引き寄せられた理由が分かった気がする。

この職人の方には、お会いした事もないけれど、思いを引き継いで一閑張り文庫として完成させ、世に出さねば。そればかり考えながら虎竹の里に帰ってきた。

竹虎にある、竹籠や竹ざる等の竹細工をご覧になられたお客様から「この籠をもう少し大きく作ってほしい」あるいは反対に「小さめサイズが欲しい」といったオーダーをいただく事がある。しかし、別注の竹細工は、定番商品と比べて価格が大幅に高くなる場合があり、お客様の中には戸惑われる方もおられるようだ。

小さな籠にするから、むしろ、安価にできるのではないか?そんな風に勘違いされる方もおられるのでご説明しておかねばならないと思う。まず、新しいサイズや形状の竹細工を作るには、元の竹籠を参考にしながら、改めてそのサイズにあった竹素材取りからはじめる。ご指定サイズに合わせる過程で、試作品を作りながら細部を調整するため、ここに案外と大きな手間がかかってしまう。

竹籠、竹笊のサイズを違えれば、竹ヒゴの幅や厚みも変えないと、お客様のイメージされる出来栄えにならないのだ。また、竹材は一本一本が形が異なり、性質も違う特性を持つ自然素材だ。定番製品を作るために確保していた竹材では使えない事も多く、ひとつの竹籠のために竹材選びから始めなければならない場合もある。

さらに、別注品は特別な技術や工夫を必要とされる事が多く、熟練職人でないと製作できない事も多い。簡単に見える竹細工であっても、常に編んでいる籠は製作は効率的な仕事が進められるようにしている一方で、別注品では製作工程やスケジュールに調整が必要となり、通常の竹編みの数倍の時間がかかってしまう。

オーダーメイドの竹細工は、こうした理由から思わぬ高価な金額になるものの、お客様のご希望に合わせた一点物であり、世界に一つだけの作品となる。自然と共生してきた日本人と竹は、密接で特別な関係だったけれど、その魅力を最大限に引き出した竹細工の価値は、あなたに特別な感動を与えてくれると思っている。

竹が使われる祭事や神事は、日本国内に800カ所を超えると聞いた事がある。それだけ竹は、人の暮らしに密接に関係し、様々な伝統や文化に影響を与えてきた。祭事などとは少し違うけれど、たとえば熊本では鯉のぼりを立てる竹の先端に、バレンと呼ばれる竹編みの飾りを取り付けている。

このような風習は、その地域によって少しづつ異なっていて面白いが、竹が使われているのを見る度に日本人と竹との結びつきを思うのだ。

高知県では、鯉のぼりと共にフラフと言う旗を揚げる。これは、何でも英語のフラッグから来たそうだから、歴史はムチャクチャ古い風習ではないと思う。それにしても、この大量の鯉のぼりやフラフは、どうだろうか?手前には、竹が写っているけけど、これは当時の自分のボロボロの実家と倉庫の写真だ。竹虎四代目の誕生を祝して、取引先様や地域の皆様から頂いたものだと言うから、虎竹の里の自分達への期待の高さを身にしみて感じる。

職人たちが惚れ惚れすると言う、山里の箒名人の竹箒が出来上がった。8月から9月にかけての暑い盛りに伐り倒した孟宗竹の竹穂を集め、竹柄に使う五三竹は少し遅らせて川岸に伐りに行く。近くの良い竹は取り尽くしてしまって今回は川の上流まで登って行ったそうだ。

さて、そこで皆さんに質問してみたい。ここに35本の竹箒があるのだけれど、この箒を製造するのに孟宗竹は何本必要だとお思いだろうか?孟宗竹は日本では最大級の竹で、20数メートルの高さがり、直径も10センチを超える大きな竹だ。

少し意地悪な質問かも知れない(笑)。箒に使う竹穂など想像もできないと思うが、実は何と80本もの孟宗竹を伐り倒して竹穂を集めなけばならないのだ!竹の枝も元に近い下の部分、半分は硬くて質が悪く使用できず、残り半分の竹枝から厳選して使用している。せっかく集めた竹材も、気に入らずにこれだけ大量に使わずに焚物になる。

まさに、箒の先端にこだわり抜いている。手入れされていない竹林での、孟宗竹伐採は大変だから、ついつい竹枝がもったいないと思ってしまうのだが、そこに名人は妥協がない。

乾燥するほどに硬くなる、箒柄の五三竹の太さにもこだわりがあって、少し細めに思うけれど、これくらいの竹材が割れにくい。竹の曲がりは一本づつ、畑の横で火炙りして、手矯めしているからコゲ目のあるもの、ないものがある。

そう考えれば、竹の穂も貴重品だ。孟宗竹の竹林で枝打ちした後に、綺麗にまとめて積み上げられている理由がお分かり頂けるかと思う。

流鏑馬(やぶさめ)をテレビ等でご覧になられた事のある方も多いと思う。馬に乗って猛スピードで駆けながら弓矢で的を射るという、武士の嗜みとして行われてきた伝統的な武術のひとつだ。近年では、大きな寺社から地方の小さな神社まで、全国数カ所かで神事として奉納されているようだ。

さて、その際に射手が被る流鏑馬笠を復刻したのは、別に流鏑馬に関心があったからでも、誰かに頼まれた訳でもない。今では輸入品ばかりになってしまった竹笠だが、昔から日本で編まれてきた本物の竹笠の技術を、少しでも繋いでいければという想いからだ。せっかく細々と遺された技も、実際に使っていないと錆びついてしまう。もしかしたら、このような笠を復刻しても見向もして頂けないかも知れないが、最後の一閑張り職人の工房に、寂しく忘れられていた笠を手にした時、どうにか再現したい気持ちになった。

しかし、その甲斐あって、国産の竹笠ならではの良さを活かせる日がやってきた。今回の流鏑馬射手の方は、ご自身で笠の形を少し別の形に仕立てられたいと希望されていた。流鏑馬には、それぞれの流派があり、笠の形も微妙に異なっているようなのだ。

柿渋と漆で仕上げた後では硬くなってしまい、形を自分好みにする事はできない。そこで竹編み素地のままで提供させていただく事になった。

竹虎の流鏑馬笠と、射手であるお客様の笠とはこれだけ形が違う。また、柿渋や漆を塗布する段階でも色合いが異なっている。

笠を上から見た形も、何となくスピード感が伝わってきそうな格好の良いフォルムに仕上がっている。

何を隠そうボクも高校時代は弓道部にいた事もあるので、弓の扱いには多少慣れているが、二つを比べた時に笠のツバは反り上がって狭い方が射やすいのではないかと思う。流鏑馬は伝統行事であると共に、ちょっとしたミスで大怪我をしてしまう事もある激しいスポーツだ。それだけに、使用する道具は見栄えは当然だが、使いやすく機能的なものが求められる。竹編みの技の継承を考えるのなら、更にブラッシュアップしたモノ作りをしていく必要があると思っている。

底の角部分が壊れて大きな穴の開いてしまった腰籠が届いた。持ち主の方は「もうダメだ!とても使えない!」きっと、そう思われて放置されてしまっていたのではないだろうか。竹虎では、竹細工の修理にも力を入れてはいるが、ここまで傷みの激しい籠はなかなか珍しい(笑)。

丸型が多い中で、カマボコ型で体に添いやすく使い勝手良さそうな形とサイズの腰籠だから、収穫籠などとして多用されたのだと思う。

しかし、壊れてしまった後は、もしかしたら倉庫の片隅で忘れられていたのかも知れない。スズ竹の竹ヒゴは長く使用した風合いではなく、表皮のツヤも失せて、ただ置いておいて古くなってしまった印象だった。

細いけれど、丈夫で実用的なハリガネが本体にしっかりと取付られているあたり、かなり熟練度の高い職人さんの手によるものだ。

口部分の藤巻きも随分と傷んでいたから、すべて取り除いた上で新しく巻き直すことにした。こうして出来あがりを手にすると本当に生まれ変わったみたいである。

高知県では寒い地方で成育するスズ竹が手に入りにくいため、晒した真竹をお預かりした竹のヒゴ幅と同じに細く割って手直してもらった。

ぽっかり空いていた大きな穴を綺麗に塞いだ後に、籐かがりをして頑丈に仕上げられている。ぜひ、農作業などにお役立ていただき、末永くご愛用いただければと思っている。

竹が身近に活躍していた頃は、お使いいただく皆様の使い勝手によって、同じ形でも様々な大きさの竹ざるや竹籠が編まれていた。竹細工は軽量だが、かさばるために輸送を考えても、サイズ違いで製作した方が効率よく運べて都合が良かったのだ。トラックの荷台や、あるいは小舟に山のように積み込まれた丸籠の白黒写真を見ると、すべて綺麗に積み重ねられて紐で縛られている。需要が少なくなった現在では、竹職人の数も減って生産性も残念ながら高くはないので、三個組など複数の入子の竹籠を何処かで見かける事があれば、ほぼ輸入品となっている。

だから、昔を彷彿させてくれるような国産の美しい竹細工に出会う事かあると嬉しくなる。

もう見られなくなったけれど、この水切りざるは何と6個組だ。

若い頃から、数を競い合って製作された職人さんだけあって、とにかく竹編みが速かった。動画をご覧になられたら、その無駄のない流れるような技に驚かれる方も多いと思う。「スピード=品質」なので、入子の竹籠は間違いなく素晴らしい出来栄えなのだ。

近年は、海外製造の竹製品の質が高くなり、一般の方や若い皆様では見分けのつかないものが増えているから、良い面がある反面、国産の竹細工にとっては厳しい事もある。

この籐巻六ツ目かご3個セットのように何とか伝統を繋いできた竹細工も、次世代が夢をもって向き会える仕事にするには課題が少なくない。しかし、これらの入子がロウソクの最後の輝きでは少し寂しい、新しい日本の竹細工の道は、きっとある。

日本の竹産業では、竹伐採に関わる職人が少なくなりつつあるので、皆様が簡単に思えるような竹製品も提供が難しくなったり、価格が上がってしまったりする事が今後更に増えてくると予想される。たとえば、青竹踏みは竹を半割しただけだから、放置竹林が多い昨今は、材料が豊富にあって製造も容易になっているのではないか?と思われるかも知れない。ところが、これが30年ブログで何度かお伝えしてきているように、良質の竹材を用意するだけで大変になっている。

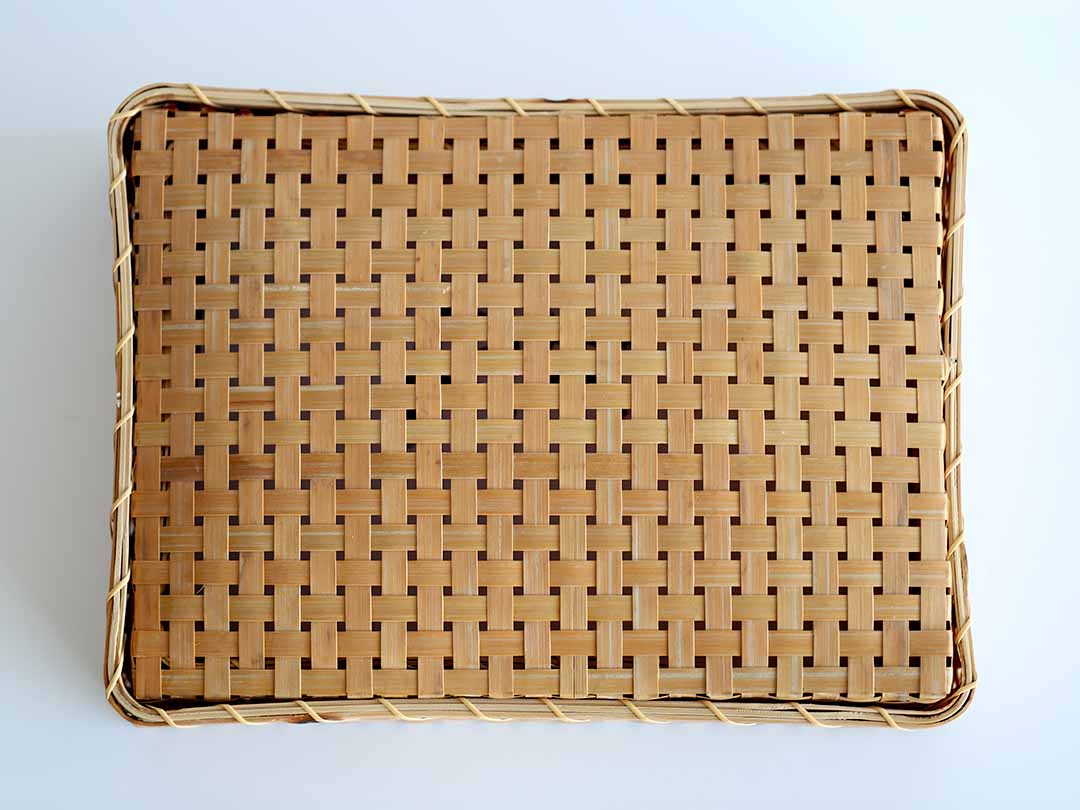

竹材だけでも確保が難しいとなれば、その竹材を一つの製品にしていくのはもっと困難だ。しかし、そんな中にあっても、反対に復刻する竹細工が出てくるから面白い。そんな一つが、何と竹編みに和紙を貼って、柿渋や漆を塗布する一閑張り細工なのだ。国産の竹を四ツ目編みやゴザ目編みにして、和紙で仕上げていく技術は、かつての分業制から一人の職人が専任で担当する。今までとは趣の異なる、職人独自の色合いの強い一閑張りを現在試作中だ。年内には定番にできればと思っている。

「箕」と聞いても、一体何と読むのか?何で作られているのか?どうやって使うものなのか?それが今の若い方々の率直な感想ではないかと思う。なので当然関心もないのだが、実は箕は、穀物をふるって殻や不要なモノを取り除くなために使う無くてはならない道具だったから、農家さんには複数枚は必ずあったものなのだ。

ところが、昭和30年代から登場したプラスチックの箕が登場し、その後は農業の機械化があり、需要は激減する。高知でも、ずっと続いてきた伝統の土佐箕があり、網代編みの本体と持ち手には棕櫚を使った独特のものだったが、残念ながら技の継承ができず現在は製造できない。

秋田の太平黒沢地区で編まれてきたオエダラ箕は、オイダラ箕とも言うそうだが、イタヤカエデを薄いヒゴにして作られる。南北に長い日本では、その地域に豊富にある天然素材を上手く取り入れてモノ作りがされてきたのだ。

この30年ブログでは、時折箕を取り上げている。どうも、この素朴ながら昔からずっと続いてきた生活の道具には、先人の知恵が詰まっているように思えて魅かれてしまうのだ。訪れた農家さんに、こんな風に箕がかけられたりしていたら、本当に嬉しくなる。

謎のレッドライン、篠竹ざる赤の正体は何なんだ?でもご紹介した事があるけれど、古い篠竹の籠には赤や黒の不思議なラインが入っていた。赤い竹ヒゴは、何かの植物の根を砕いて煮だしたものに浸けて染めていたと言う。どの植物を使っていたのかは、今の世代となっては古老でさえ分からない。

黒色の竹ヒゴは、松葉を燃やした煙で燻したり、時代が下るとカマドの煤をそいで濡れ雑巾に付けて染めていた事が分かっている。ところが、どうして染色したヒゴを使うのか?が分からない。編み込みの、どの部分に使うのかも明確には決まっていないし、誰に尋ねてみても、父も祖父も、その前もずっと同じように編んでいたから、と話されるだけらしい。

昔の竹細工では、染色したヒゴを入れて見栄えを良くする事は、真竹細工などでもあったけれど、篠竹の籠もそのような理由からだろうか?何かもっと深い意味合いがあるようにも思えてくる。

そこで、今回届けていただいた複数の篠竹ヒゴがヒントになるのかも知れない。篠竹の竹林で伐採もされる詳しい方によれば、竹籠の黒や赤のラインは篠竹の節に自然に黒く付いたものを、竹籠に再現したのではないかと言う。東北の山深い竹林で、早朝から暗くなるまで数百本の篠竹を伐採していると、届いたサンプルにも入っているような赤紫の色が付いた竹が日に一本くらいある。そして、その竹が職人さんからすると、まるで当たりクジを引いたような気持ちになるそうだ。

だから、そんな嬉しい気持ちを籠に込めて色付きの竹ヒゴを編み込んだのだろうか?本当の理由は何だろうか?年代物のハキゴ(魚籠)に聞いてみても、答えてくれない(笑)。