土用干しのシーズンがやってくる、暖冬の影響なのか梅が不作で少ないそうだが、例年梅干し作りをされている方々はやはり楽しみにされている事だと思う。そんな皆様に、丈夫で安心して使える国産という事でご支持いただく竹虎では、昔から暮らしの中で使われて来た、素朴だけれど温かみと先人の知恵がいっぱいの竹ざるを編み続けている。

竹ざるには、竹ヒゴを隙間なくキッチリ編み込んだ網代編み、あえて隙間を空けて通気性を良くした四ツ目編がある。どちらの編み込みも、ご自宅の庭先などでゆったり使える定番の60cmサイズから、ベランダでも手軽にお使いいただける少しコンパクトな40cmサイズまで、それぞれご用意している。

これは、元々養蚕の盛んな頃に蚕棚として使われていた平編み籠を復刻させてもの。エビラと呼ばれ、地元の農家さんを訪ねると干し椎茸や干し大根用として普通に使用されている。竹伐採のしんどさ、竹材管理の大変さ、竹細工の苦労を知り尽くした自分達だ、実はお値引きする事が一番嫌いな事のひとつ。山の仕事、職人の仕事を適正に認めていただきたいと本気で取り組んできたから当然だ。

けれど、伝統の本物の技を、安心して長くご愛用いただける竹ざるを、初めての方にもお届けしたいから、期間限定で少しだけお安くしてお求めやすいようにしています。

梅干しざる10%OFF&送料無料SALE!

2024年6月21日(金)10:00~6月26日(水)9:59まで

「亀」と聞いたら何となく親近感がわくのは、戦前に竹虎が大阪天王寺で竹材商をしていた頃の屋号は、今の「竹虎」ではなく「竹亀」だったからだ(笑)。伏せて置くと亀の甲羅みたいなので、亀ざるとも呼ばれていた深さのある横編みの竹ざるを手にして、そんな事を思っている。

それにしても大きい、少し楕円形になっている一番大きな所の直径は約67センチもある。深さは約18.5センチもある。

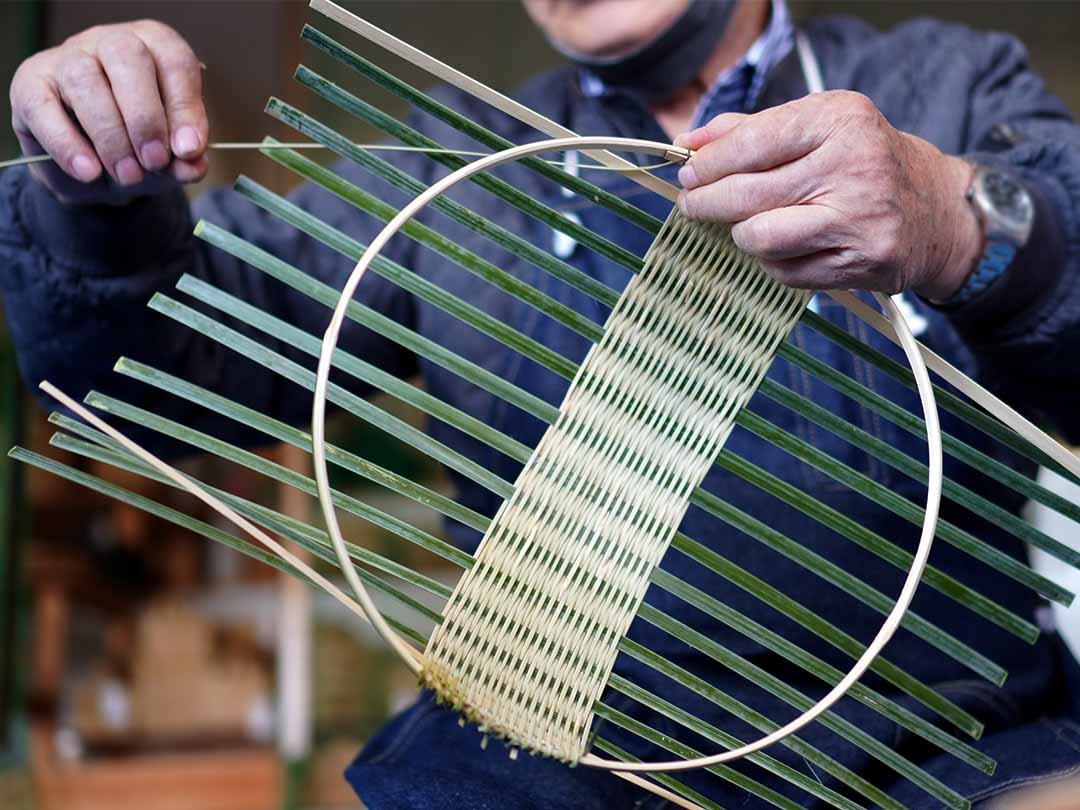

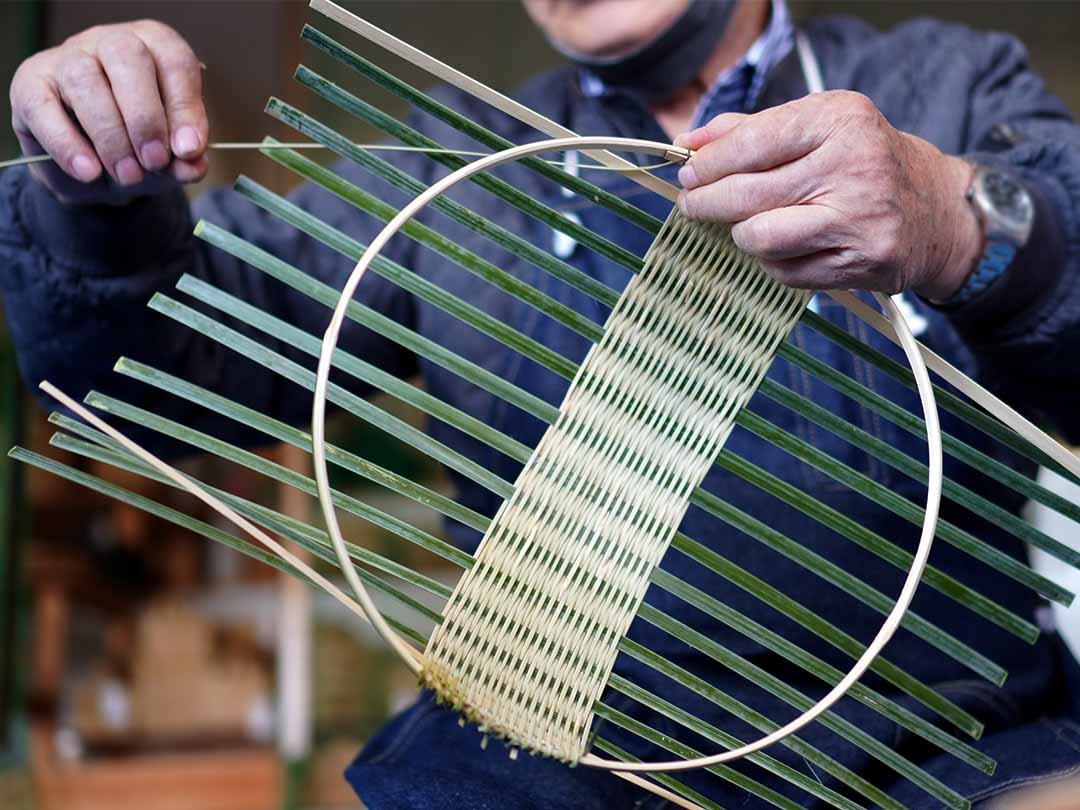

さらに、これだけのサイズなのに緻密で美しい。横編みの竹ざるは、今ご覧いただいている横部分の編み込みは非常に難しい。恐らくこれだけの竹ざるを竹虎が扱うのは、この職人で最後ではないかとさえ思っている。

このような青物細工は真竹が使われることがほとんどだ。この青さからしても真竹だと思われる方も多いと思うが、実は孟宗竹が使われている。硬く堅牢な質感は竹材のせいでもあるのだ。

随分と前になるけれど、お菓子メーカーさんで大きな竹ざるが使われているのを見た事がある。このような特別な竹ざるは、一般のご家庭ではなく食品会社様で重宝いただく事が多い。

国産の竹ざるに、南国土佐の太陽の光をたっぷりと浴びせる光景はまさに圧巻だ。近年、明るい光と、風を通して天日干ししている様子は、虎竹の里の夏の風物詩ともなっている。竹ざるは、かつては当り前の道具として多くの家庭で見られたものだ。しかし、時代の流れとともに竹ざるは姿を消して、今ではほとんど見かけることがなくなった。特に国産ともなれば、どこで手に入れられるか分からずにインターネットを通して竹虎にお越しいただく方が多いようだ。

竹ざるには虎竹ではなく、真竹や孟宗竹を使用する。竹が青いので、いわゆる青物細工などと呼ばれて全国的には編組細工に使いやすい真竹が使われる事が殆どだ。茶碗籠など他の籠にも使うため、今年は少し多めに真竹を用意している。

竹ざるをご愛用いただく方は梅干しを天日干しするのにお使いいただいている。丈夫で通気性が良く、梅干しを均等に干すことができるため、土用干しには最適なのが竹ざるなのだ。目の詰まった網代編みの他に、これも近年見ることが極端に少なくなっている四ツ目編も作っている。

高い耐久性、通気などの機能性、自然素材の安心感、そして大事なのが伝統だと思っている。地産地消の言葉通り長く地域で使われて来た素材には意味があるので、先人に倣い編み込む竹細工にはあまり使われることのない孟宗竹を用いている。こうして武骨な生活道具として繋いで行ければいい。

今年も梅干しの季節がやってくる、日本の伝統的な保存食である梅干しは、暑い夏を乗り切るための強い味方だ。そして、その梅干し作りに欠かせないのが「土用干し」。この作業には、強く軽量で扱いやすい国産竹ざるがぴったりなのだ。

自然素材である竹を使った竹ざるは、通気性が良く、梅干しや干し野菜を作る際にとても役立つ。しかし、近年は海外からの製品ばかりで「日本製の竹ざるは一体何処にあるのか?」と言われるお客様もいる。そんな皆様、ご安心ください!竹虎には網代編みの裏側を六ツ目編みで補強した丈夫な二重編み竹ざる(ふたえばら)等、国産の竹を使用した安心の品質が揃っている。

土用干しは、梅干しを天日で乾かす作業だ、梅干し作りにチャレンジされる方にお教えしたいが、竹ざるがあると作業が格段にスムーズになる。まずは梅をしっかり塩漬けにしてから、梅雨の晴れ間や、明けた頃を見計らって三日三晩の間、日中は外で干し、夜は露を避けて室内に取り込むのが基本のやり方。そして、この工程で竹ざるを使うことで梅の水分が均等に飛び、色目も綺麗で美味しい梅干しが完成する。

食品ロスなんて言葉を良く耳にするようになったが、竹ざるは梅干しだけでなく干し野菜を作る際にも大活躍して食材を無駄にしない。自家製の干し野菜は保存が効く上に、栄養価も高く、日々の料理に彩りを添えてくれるから、都会でも竹ざるを使う若いお母さん方は増えている。

国産竹ざるを使っているお客様からも、高い評価をいただいている。初めての方も、この梅干しの季節に国産の竹ざるを使って、伝統的な梅干し作りや干し野菜に挑戦してみませんか?是非一人でも多くの方に、楽しく素敵な竹ざるライフをお楽しみいただきたい。

そろそろ梅雨前線なんて言葉を聞くようになってきた。今年もジメジメとうっとおしい季節が始まりそうだ。そこで、その前に今年作っている竹ざるや青竹踏みの天日干しをする事にした。梅干しの土用干しや野菜干しに使われる竹ざるの天日干しとは少し面白い。しかし、皆様勘違いしないでください!こんなに大量の60センチ、40センチの竹ザルが並んでいるからと言って全て国産です。テレビ番組の「ナニコレ珍百景」に取り上げてもらってもおかしくないレベルです(笑)。

この国産竹ざる、自分達では当たり前の竹ざるだけれど初めての方には一体何なのか?もしかしたら分からない方もいるかと思ってポイントをまとめてみた。まず、素材は国産の竹を使用、日本の天然素材なので安心して使える。そして、サイズは、直径60センチと40センチの二種類があって、定番の60センチは一般のご家庭ならかなり余裕の大きさだから効率よく干せる、片や40センチサイズはベランダなど少し狭い場所でも使いやすい。

しっかり目の詰まった網代編みと、目の開いた四ツ目編は、どちらも竹の編み目が適度な通気性を確保し、梅干しや野菜が均等に乾燥する。どんなものを干されるかによって網代編み、四ツ目編をお選び頂いている。どちらにせよ、シンプルで美しい日本の伝統を感じさせるデザインだ。

ホームセンターに行けば手頃な価格で並んでいる竹ざるたちがある。このような輸入の竹ざるも悪くはないけれど、いざ日本の竹を使った日本製の竹ざるを探そうと思ったら、皆様が思う以上に身近には無くなっている事に気づくと思う。安心、安全を考えられるようなった若い主婦の方が多いけれど、そんな皆様に支えられて今でも何とか竹ざるの伝統を繋いでいける。本当にありがたいと思い感謝しています。

一緒に干している青竹踏みにしても同じ、竹を割っただけの単純な製品だからこそ竹林管理がモノを言う。話していると長くなりそうなので今日は国産竹笊だけで、また続きは今度にしたい。

竹細工の代表のひとつである竹ざる。あまり身近でない方でも、ホームセンターや荒物屋で気軽に手にできる価格で並べられているのを、ご覧になられた事はあるのではないだろうか。そんな輸入の竹製品と思いつつも、短い期間と割り切ってお求めいただくのは悪くないかも知れない。が、しかし、やはり土用干しに使用したり干し野菜作りに利用されるのなら、安心できる国産のしっかりしたモノをお選びいただきたいと思う。

特に今年はできるだけ沢山製造しようと考えている四ツ目編の竹ざるがイチオシだ。日本国内はもちろんだけれど、海外で編まれるものでも、この通気性抜群の四ツ目編はあまり見かけない。

目の詰んだ網代編みの竹ざる同様に、四ツ目編にも60センチタイプと40センタタイプの2種類のサイズがある。お使いの用途に合わせてお選びください。

先日も訪ねていった山里で、納屋に入ると普通にこのようなエビラが置かれている。年期が入っているなあと思いつつ、天井裏を見上げたら何十枚ものエビラが重ねられていた。今では何年も使われていない様子だったけれど、かつて養蚕が盛んな頃には、それこそ何十枚、何百枚と作られて各農家さんでは毎日の欠かせない道具のひとつだった。

復刻させさてから何年になるだろうか?もう随分と前の事になると思う。今では少しづつ認知も広がってきて、竹ざる代わりにご愛用いただく方も多くなった。

エビラや竹ざるは干し野菜、干し魚作りに使われる方など食材の乾燥に多用される。特に竹の白っぽい身の部分で編み込んだエビラを真っ赤に染める、梅雨の晴れ間にする梅干しの土用干しは定番である。

今年は虎竹だけでなく、真竹も孟宗竹も十分に伐採しているので、製造できてなくて品不足になりがちだった四ツ目編みも皆様にご迷惑をお掛けする事はないと思っている。

網代編みにせよ、四ツ目編にせよ、お使いの方次第だが、どちらをお選びいただいてもきっとご満足いただけると確信している。

超特大サイズの竹ざるが編み上がってきた!これは大きい!毎年、土用干しに竹ざるをご愛用される皆様でも、竹細工が好きな方でも、こんなレアな竹ざるになると正直ご覧になられる機会は少ないと思う。そもそも60センチ(2尺)サイズの竹ざるでさえ、一般のご家庭では持て余してしまう事があるのでワンランク小さい40センチサイズの竹ざるを使われる方も多い。

この竹ざるは縁部分だけでなく、底部分の網代編みも太くて繊維密度が高い丈夫な孟宗竹を使う。普段はあまり竹細工に活用されない孟宗竹が材料だが、この広い竹林から一体何万枚の竹ざるが出来るだろうか?

それにしても、直径60センチが倍になっただけで圧倒的な迫力になる120センチ超特大サイズの竹ざる。更に、この竹ざるは二重編みとにっている。網代の底面の裏側には、真竹を使った六ツ目編みで強力に補強されている。二重になっているので「ふたえばら」と呼ばれるが、この大きさ、二重編みの堅牢さには理由がある。実は、この竹ざるを使って数人がかりで味噌作りが続けられてきたのだ。驚愕の竹細工には、感動すべき竹文化、人の暮らしがある、YouTube動画で味噌作りを是非ご覧ください。

真竹で編まれる米研ぎざるは、何処ででも見かける何の変哲もない形と大きさなので、実はあまり注目される事が多いとは言えない竹細工かも知れない。しかし、昔からずっと定番であり使い続けられてきただけあり、汎用性は高い。米研ぎざるとしてお使いにならない場合でも、キッチンにひとつあれば本当にアレコレと重宝する万能選手なのだ。

定番と言っても、近年、熟練の職人さんが少なくなり、製造は必ずしも多くはない。これには製作の難しさもあるので、今回は皆様にその制作過程をYouTube動画でご覧いただきたいと思って用意している。

編み初めから、段々と形になっていく行程を通して、竹の特性を知り、竹細工への親しみを感じて頂けると嬉しい。

米研ぎざるは、ここからが職人の腕の見せどころとなる。

編み込みが縁に近づくにつれて曲線がキツクなるのだ。小さいザルほど蒸すがしいので、自分がデスクで物入に使っている直径13センチのものは達人が編み上げている。

実際に5合のお米を入れてみた、場合直径28センチ、深さが10センチの米研ぎざるだから、容量にかなりゆとりがある。現在では、一家当たりの人数が減少傾向なので、5合でも炊くようなご家庭は少ないのかも知れないが、この米研ぎざる一つあれば7~8合くらいまでは余裕で米研ぎする事ができる。

どんな世界にも名人と呼ばれる方がいると思うが、竹細工の世界にも一線を画すような美しい籠を編み上げる職人がいる。たまたま年末の大掃除の時に倉庫から久しぶりに出てきた、この米ざるもそんな名人が世に出したもの達だ。通気性の良い不織布の袋に入れてから、他の製品と区別できるようにフタを開けたままの段ボールにいれて大事に保管していた。長く置いてあったから、このような逸品を仕舞っておいた事さえ忘れてるほどだった。

先日、新しくご紹介している縁巻部分を籐で二重に仕上げた深竹ざるなども同じだが、竹ヒゴを横に編んでいく横編み言っている竹ざるは製作が難しい。これが平だと、比較的容易に手の若い職人でもこなしていけるのだが、深さがある竹編みは熟練職人の仕事だ。

一昨日、1月18日の記事でも書いた孟宗竹の竹ざるも直径が60センチ、深さは20センチあって普通の職人では、とても手に負えない。どうにか編む事は出来ても、とてもこのエレガントな美しさを醸し出す事は不可能だ。さらに、日頃竹を触っている竹人がこの竹編みを見ても孟宗竹だと思うだろうか?一般的に粗いと素材だと思われている竹材を、ここまで繊細かつ、緻密に編み込める熟練の技は凄い。

近年の米研ぎざるや味噌漉しざるは、家族の人数が少なくなったので小さくなりつつあるけれど、横編みのざるは小さくなっても難しい。古老の職人が、割と平気な顔でこなしているのは、やはり同じ籠を何百個も何千個も編み続けてきたからだろう。当時は、生活必需品としての竹だったから、そのような手仕事が求められていたのだ。

さて、現代ではもう二度とないかも知れないような名人作の真竹米ざるを(大)と(小)とそれぞれ1個限定でYouTube特別販売させてもらった。実は小さいサイズの直径約50センチ、深さ約16センチは、まだ残っている、これはチャンスです。