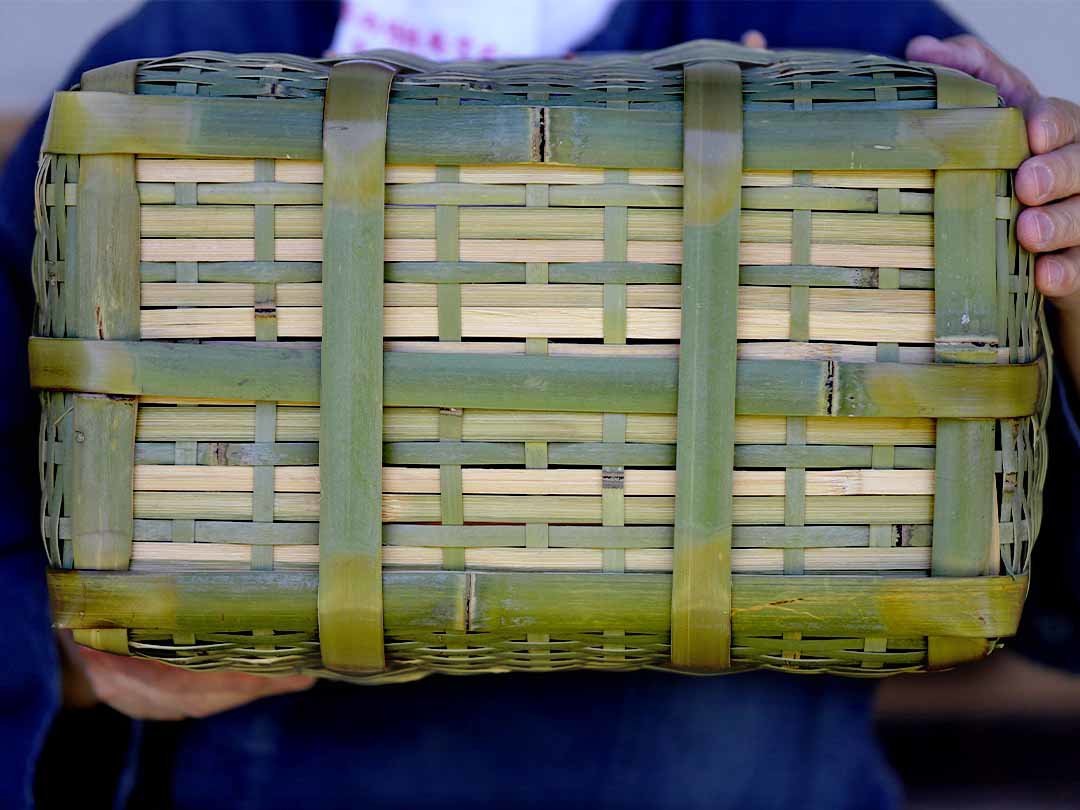

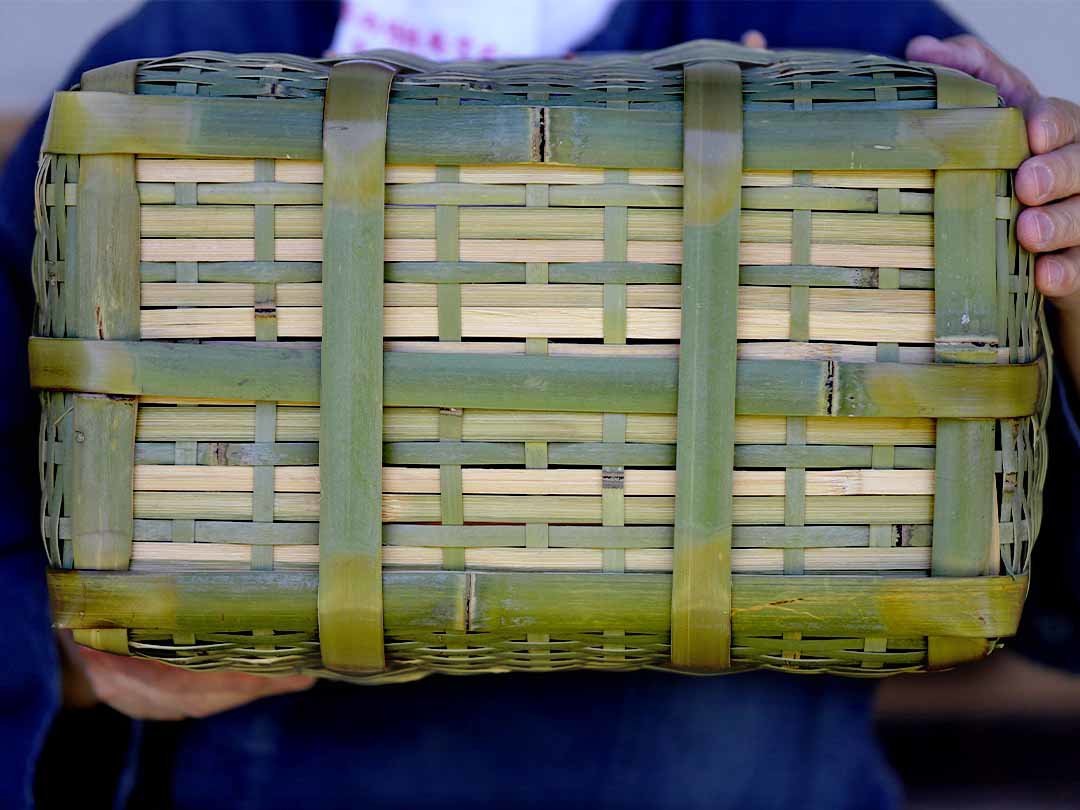

竹籠は底部分の四隅、つまり角部分が一番傷みやすいのだが、さすがにここまで大きな穴が開いてしまった籠は珍しい(笑)。スズ竹で編まれたもので、竹ヒゴの変色の状態から随分と古く、壊れてから長い間放置されていたのが分かる。

形やサイズ感から腰籠として使われていたようだけれど、ここまで壊れてしまっているのに、今まで破棄されていないのは、貴重な籠だから捨てられなかったのか?倉庫に忘れられていたのか?とにかく本当に良かったと思う。

形がユニークなのが面白い。普通は丸型が一般的だけれど、そうではなく身体に添うようにカマボコ型に編まれた所をみると、恐らく別誂えではないかと思う。腰に下げる両サイドには針金が取り付けられていて、紐を通して腰に固定できるようになっている。

スズ竹は数年前の開花からまだ竹林の十分に復活していないので材料集めに苦労されているようだ。

口巻きの籐もボロボロだから、ここも巻き直しになるかと思う。スズ竹の竹材自体は高知では手に入りにくいので晒した真竹で対応する予定になっている。この竹籠がどんな風に生まれ変わるのか、是非お楽しみにしていただきたい。

ある一定の年齢より上の方なら、この緑色のプラスチック製手提げ籠をご覧になられて、懐かしいと感じられるのではないだろうか?当時は、この籠にミカンを入れて売られていて、そのまま持ち帰りにしたり、ちょっとした手土産代わりにしたものである。緑色に黄色いミカンが映えて美味しそうだった事を覚えている。

しかし、どうしてプラスチック製の籠なのに、まるで竹の手提げ籠のようなデザインなのか、ちょっと不思議に思ったりしないだろうか?機能的に作れば、自然とこのような形になったのかと言えば、実はそうではない。プラスチックのこの籠には、見本になった立派な竹籠があったのだ。

そもそも、現在使用されているプラスチックコンテナや、段ボールなど便利な製品が出来る前は、物を運ぶための容器は竹で編まれる事が多かった。

御用籠などのように、丈夫に作られて長期間使われるものもあれば、耐久性の高い竹表皮だけでなく、内側の身部分の竹ヒゴを使って簡易に製作された籠もあった。野菜や果物を運ぶために、使い捨てのような六ツ目編みの竹籠が大量に製造されていたのだ。

御用籠は、「御用」がなくなり、製造数が極端に少なくなっているが、持ち手を付けたコンテナ手提げ籠としても復刻しているので、これから少しづつ見直されていくと良いと思っている。

竹虎は、お陰様で全国の沢山のお客様から心温まるメールやお葉書をいただく機会が多い。そして、さらに近年は画像を頂戴するようになったが、その中でもとびきり気に入って毎日ように眺めている一枚がこちらだ。ご愛用のお客様は、この根曲竹背負い籠で登山される方々のために荷物を運ばれているとの事だった。

それにしても、何と美しい景色の中で働く竹籠だろう。根曲竹は千島笹とかネマガリササという別名でも分かるように、笹の仲間だ。しかし、背丈も低く、細い代わりに非常に堅牢で粘りもあり、真竹や淡竹などより強い。昔は杖にも使われていたほどで、竹根の杖と比べると細身で頼りなくも見えるのだが、とてもとても。これぼとしなりがあり、耐久性のある竹材は他にない。

「真竹より篠竹、篠竹よりスズ竹、スズ竹より根曲竹」なんていう言葉もあるけれど、最高の素材が籠になって、最高の場所で活躍している。

サクランボの収穫を手伝わさせてもらった。片手で小枝をもって茎をつまんで上に動かすとポロリと収穫できる。しかし、小粒だから、あの枝、この枝と収穫は本当に重労働だと思う。山形では「はけご」と呼ばれる腰籠も、大きくてもダメだ、これくらいのサイズで少しづつ運ばないとサクランボはデリケートなのだ。

収穫される度に運ばれて来るサクランボは色別、サイズ別に選り分けられる。ご家族三世代の皆様が力を合わせられているのが素晴らしい。まさに、家族の絆で作られている果物だと思った。

実は収穫籠は竹製のものだけではなく、荷造り用のPPバンドで作られたものなどもあるようだ。素材や大きさの違いは、他に栽培されているラ・フランスやブドウ、リンゴなどの果物用なのかも知れない。

畑で収穫作業をされていた方々も戻られて休憩タイム。缶コーヒーと地元のお菓子での楽しいひと時は竹虎の現場や内職さんでもあるから全国共通だ(笑)。

選別場でブラスチックコンテナの上で休む腰籠は、やりは存在感が圧倒的に見えて仕方ない。

仕事が再開されて、次々とサクランボの宝石箱が出来あがる。

思えば、この可憐な果物の収穫に役立っているのだ。凄い事だと思っている。

修理させてもらった腰籠が農家の方々の大切なパートナーとして活躍している姿を拝見した。竹籠が畑でどれだけ重要な役割を果たしているのかを改めて感じさせてもらった。天童市の美しい果樹園の景色とともに、サクランボの収穫作業は貴重な体験となった。

この美味しそうなサクランボはどうだろうか!?

来年もその次も、その次の年も長く長くお使いいただきたい、虎竹で修理させていただいた腰籠。そして、また何か不具合があって手直しの連絡をしてくださるのは、もしかしたら次世代を担う方々からかも知れない。

昨年、サクランボ農家のお客様から収穫用の腰籠三個の修理を依頼され、その修理が完了したことをこの30年ブログ「竹虎四代目がゆく!」続・使い込まれたサクランボ籠の修理で皆様にお知らせさせて頂いた。

山形のサクランボといえば、佐藤錦などが有名で高級フルーツだ。まるで宝石のように輝やいており、普段は食する機会などはあまりない。一体どのような場所で栽培されているのだろうか?

最初は一個だけの修理依頼だった籠が、職人の手によって蘇った出来栄えに、農家の方が思わず全ての腰籠の修理依頼をされてきたのだ。あれから10カ月が経ち、その腰籠がどのように農園でお使いいただけているのだろうか?どうしても拝見したくて、山形県天童市の農家さんを訪問させてもらった。

天童市は美しい自然に囲まれた町で、訪れた日は晴天に恵まれ本当に気持ちのよい日だった。農家さんの畑に到着するやいなや、修理させてもらった腰籠が目に飛び込んでくる。

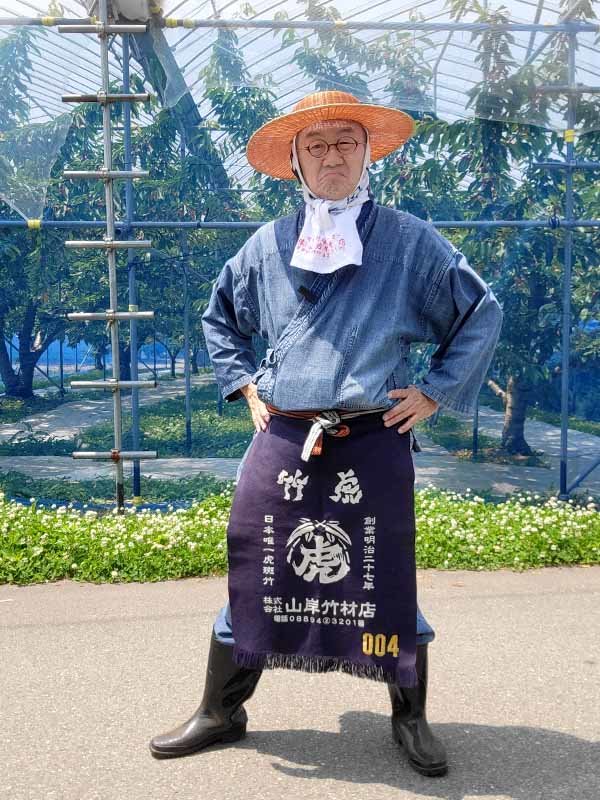

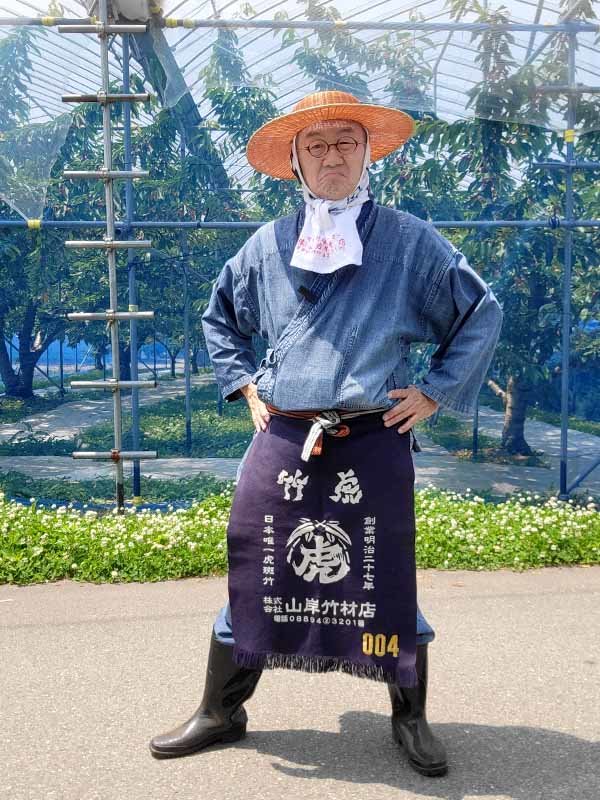

すっかり農家さんに溶け込んだ格好、皆さん暑い暑いと言われていたが、風は涼しくとても過ごしやすいのは、さすが東北だと感じた。

畑に入れて頂くと、早速サクランボの収穫作業を行う姿が目に飛び込んでくる。今日は朝の5時から収穫作業が始まっているそうだ。それにしてもサクランボの果樹園自体が初めてだからキョロキョロ、ここでは佐藤錦の他に数種類のサクランボが栽培されているとの事で、なるほど実の色合いが異なっていたりする。

おおっ!昨年に修理させてもらった腰籠がしっかりと腰に巻かれている。脚立の上で大変な作業をされながら、輝くような真っ赤なサクランボが次々に収穫されて腰籠に入れられる光景に感動した。

サクランボは傷みやすい果物だそうだ。手早く収穫して、集められたサクランボはすぐに集荷選別場に運ばれている。「この籠、本当に丈夫で使いやすいです。収穫がとてもスムーズになりました」と笑顔で話していただき嬉しくなる。こうして、あの壊れた腰籠が現場で活躍している姿を見て、竹虎としての誇りを強く感じました。

それにしても、収穫されたばかりのサクランボは何とジューシーで、爽やかな甘さ、これが本物かと驚いてしまう。口いっぱいに広がる美味しさに思わず声を上げてしまった。ツヤツヤと美しいサクランボを前に、農家さんの日々の努力と情熱に心から敬意を抱くのだ。

こんな大きな御用籠を見たのは久しぶりだ。近頃ではすっかり見かけなくなってしまっていたから、現役で活躍している籠と、しかもこれほど沢山の御用籠に出会えるとは思ってもみなかった。

修理のために職人の工房に運ばれてきた籠たち、所々青く見えているのが今回やり直した竹ヒゴだ。こうして手直しすれば、また長く仕事ができる籠に蘇る。自然素材の籠の素晴らしい点のひとつだ。

このような大きな御用籠には荷物を入れると結構な重量となる。そこで、一人で籠を移動させようとする場合、片方の持ち手部分を持って引きずる事も多い。籠の底に幅広の力竹が四本も入っているの、そのためで、強さと滑りの良さとを併せ持つ竹の特徴を活かした構造と使い方なのだ。

プラスチックコンテナが、いくらでも手に入る時代にこうして竹籠が愛され続けるのは何故だろうか?色々な理由が挙げられるけれど、一番は使いやすさだ。硬質なだけのプラスチックは、コンクリートなどに当たった衝撃で破損してしまう事もあるが、竹は堅牢でありながら編み込みが衝撃を吸収するから物流の仕事では頼もしい存在なのだ。

それでいて、酷使して傷んだ場合には、今回のように修理して元通りの形になってしまうからプロの現場では今でもバリバリ現役、知っている職人は手放さない。

さて、今朝のニュースでは山形県のサクランボ収穫の話題が流れていた。前にギフトで頂いた山形のサクランボは色艶、形が綺麗に整い、箱詰された姿が美しくて、まるでアート作品のようで食べられなかった覚えがある。そんなサクランボの収穫が今年も始まるという事なのだが、実は昨年、収穫に使う竹籠の修理をさせて頂いた話題を、皆様は覚えておられるでしょうか?忘れられている方や、初めての方は是非このYouTube動画をご覧いただきたいと思っています。

竹細工は手直ししながら長く使って頂きたいので、竹籠や竹ざる、買い物籠などの修理は積極的にお受けさせてもらっている。そんな中、こちらのサクランボ収穫籠は、国産ではないものの農家の方が大事に愛用されてきたのが伝わってくる、本当に素晴らしい籠だったので修理させてもらったのだ。

送られてきた籠は3個ともボロボロの状態で、最初は1個だけ修理して後の2個は破棄して欲しいとの事だった。ところが、手直しさせてもらった籠が、これから何年も使えるような綺麗な状態になるので、後の籠も全部修理させていただく事になり自分達も嬉しかった記憶がある。

そして、その時に農家の方に、「来年は機会があれば、修理した竹籠を使うサクランボ収穫を拝見したい」とお伝えしていた。そしたら、何と農家の方はしっかり覚えて下さっていて、来週は山形は天童市まで訪問させてもらう予定だ。サクランボの収穫など初めてだが、職人の手によって見事に復活した竹籠が、再びサクランボ畑で使われるなんて考えたらワクワクする。

1個修理した後の残された2個のサクランボ籠の動画もあります。

真竹で編んだ御用籠にスズ竹市場籠のようなパイプ持ち手を取り付けた、コンテナ手提げ籠バッグ。これくらいのサイズ感なら女性の方にも持ちやすく、使いやすいのではないだろうか。巷にあふれるプラスチックコンテナに取って変わられて、今ではすっかり見ることのなくなった竹製御用籠を身近に感じてもらえると嬉しい。

先週、ボクがコインランドリーまで洗濯物を5キロ入れて持っていったコンテナ籠と比べてみると、これくらいの大きさの違いがある。見た目も違うが、特大サイズは竹ヒゴもワンランク厚みがあるから手にした時の「ズシリ」とくる重量感が全く違う。小さいサイズ(と言っても普通サイズ)は、コンパクトに軽量化して、かなり持ちやすくなっている。

外に持ち出すだけでなく、室内でも野菜籠やマガジンラックなど、持ち手が付いた動かしやすい物入れとしても活躍する。

小さくしたからと言って、堅牢さ丈夫さは全く損なわれていない。力強い縁竹や力竹が十二分に入っているので、安心してガンガンお使いいただける。

数年使っていると、このような色合いに落ち着いてくる。まったくもって、良い歳の重ね方だ(笑)、日本は高齢化が進むそうなので、自分も含めて、ますます竹を見習う事が多くなるのかも知れない。さて、これだけ使い込んでいくと重さは3割減、反比例して愛着は10割増しだ。

昭和の時代、家族の集まる居間には必ずと言っていいほどコタツがあって、その上には決まって竹編みの盛り籠があった。おじいさん、おばあさんから、お孫さんまでが揃ってミカンを剥きながらテレビを観ると言うのが冬の定番だったからミカン籠とも呼ばれたりしていたが、「ミカン籠って何ですか?」と声が上がる。

果樹園を経営する友人が、当時と比べて今や柑橘類をはじめとした果物の消費量は半分になっていると話す。なるほど、コタツは無くなる、テレビは無くなりスマホでそれぞれが部屋で楽しむ、そして果物は食べないとなれば、ミカンを入れる盛り籠は知らなくて当然かも知れない。

しかし、そんな時代の流れの中でも細々ながらも生き続けている、かつてのミカン籠の代表選手のような鉄鉢籠。修行僧が托鉢の時に用い鉄の容器に形が似ているから名付けられた竹籠で、当時は何種類もサイズがあり沢山編まれていた中から、今では一番手頃な大きさを作っている。

先日、たまたま手の平サイズの小振りな竹籠の別注があって、職人が久しぶりだと楽しそうに編み出した。実は籠は小さいものが手間がかかり難しいが、ちょっとした小物入れに最適なカワイイ虎竹鉄鉢が完成した。

竹虎で普通に販売させてもらっている深竹ざるなどと比べても、圧倒的な大きさと緻密な編み込みで全く異なる竹細工なので横編み竹籠と呼んでいる。少し楕円形になっているので、直径は67センチ×深さ18.5センチ×奥行き63センチという特大サイズだ。

深竹ざるも縁巻を籐で二重にしたりした丈夫な作りで、このような50センチサイズの大きさを編み込む職人は激減している。非常に巧みに編まれたザルではあるものの、このレアな横編み竹籠と比べるとどうだろうか?

縦に通している竹ヒゴの幅にご注目いただきたい。この竹幅の違いに、思わずアッと驚きの声を上げた方はいませんか?これだけ違う。そして横編みの竹ヒゴの繊細さ、こうして比べてみると日頃は竹細工など手にされてない多くの方でも一目瞭然だと思う。

現在の日本では恐らく真似できる職人はいない。この見た目の繊細さは使う人の使いやすさや堅牢さ、耐久性となる。そして更にもうひとつ、誰も編めないと確信しているのは竹材にある。この竹籠は、あまりにも綺麗に見えるから真竹と言えば疑う人はいないだろう、しかし、実は孟宗竹で編まれている。あの硬く厚みのある竹材をここまで自由にあしらえるとは、まさにこの道一筋、土佐竹細工の伝統と受け継がれてきた技が生み出した逸品だと思っている。